|

|

|

|

| スイバのころ |

カエデの下で待った手紙

あの日 父も母も奪われた

両親をはじめ家族六人を原爆で奪われた坂口博美さん(70)=広島市西区=は、

当時疎開していた広島県本地村(現北広島町)の専教寺を訪ねた。

先代住職の妻で当時を知る中野信乃さん(77)が、孫の睦さん(22)とともに出迎えた。

|

-坂口 昭和二十一(一九四六)年に一度、広島市内で神崎国民学校(中区、現神崎小)の疎開児童が集まったんです。それを手掛かりに昭和三十一年、初めて専教寺で同窓会を開いた。十五人集まったかな。先生や寮母さん、地元の人も。それからだいたい、十年ごとに来よります。 寺には疎開児たちが当時使った机が残っている。坂口さんはその上に、同窓会の会報と、家族からの手紙やはがき二十四通を広げた。 -坂口 (同窓会のたびに)手記を集め、「すいば」という会報を作っています。近況報告でもいいし、原爆投下から六十年、どうやって生きてきたかでもいい。 -信乃 親やきょうだいを亡くされたりとか、(以前の同窓会でも皆さんの話を)泣く泣く聞きましたねえ。 -坂口 一人一人が身につまされる思い。みなそんな思いを抱えて生きた人生じゃったですねえ。 坂口さんは六十年前を語り始めた。 -坂口 建物疎開で二十年三月、(家族十人で)小網町(中区)から細工町(中区)に越した。僕は四月に(本地村に)疎開したんです。あの日、爆心(直下)の(細工)町にいたのは、おやじと兄、妹。雑魚場町(現中区国泰寺町)で建物疎開作業をしていたおふくろ、広島中央電話局(当時の下中町、現中区中町)に勤めていた姉、県庁(当時の水主町、現中区加古町)に動員されていた姉…。ほとんど遺体も何も分からない。 母ウメさん=当時(46)=からの手紙は、便せんは色あせ、傷みも目立つ。 -坂口 おふくろの直筆はこれだけ。私の誕生日(七月二十四日)の前日に出したんです。大事にしとるけど、開くたびに欠けてね。 「広島も今はユダンの出来ない時となりました」「米と野サイを持って一度行きたいと思います」…。ざら紙に自分で縦線を引き、その線に沿って一字一句がていねいにしたためてある。 -坂口 -睦 ここでは、どんな生活を。 -坂口 ここで寝泊まりして、小学校に通いました。あとは「おなかがすいた」という記憶がほとんど。初日は大きなおはぎを作ってくれてね。こんな大ごちそうはめったに食べられんから僕はペロッと食べちゃった。けど、(家族を恋しがったりして)食べられんいう人もおった。 疎開児は三年生から六年生まで約四十人。 -坂口 おなかを満たすため、スイバを吸ったり、カッポン(イタドリ)を食べたり。親から大豆をいったのや水あめを送ってもらってる子もいた。近所の人がおにぎりを分けてくれたことも。上級生は、泣く下級生を世話しよったね。 -信乃 そういう心の痛みを忘れさせるために、先生が演芸会を考え付いたんでしょうね。 寺では毎週、疎開児が特技を披露する演芸会が催された。 -信乃 みな毎回おんなじことをやりよりましたね。 -坂口 ほいじゃねえ。 -信乃 それでも楽しかった。私、今でも覚えてますよ。 信乃さんと坂口さんは、二葉あき子さんの「叱(しか)らないでね」を口ずさんだ。 -坂口 みんなジェスチャーたっぷりに。芸達者だったね。一度だけ母親が来てくれたことがあって、その時、私はハーモニカを吹いたんです。でも、あんまりよう見てくれとらんかった。母親の姿を見たのは、それが最後。(見送りでは)バスが見えなくなるまで追っかけたね。 睦さんが坂口さんを見詰める。 -坂口 あとは川で泳いだり。 -信乃 山へ薪を取りに行ったり。 -睦 広島にはいつ帰られたんですか。 -坂口 九月に呉の叔父が迎えに来てくれた。「家族はみな死んだ」言うんで、涙がポロポロ止まらんのです。ほかの人は親やきょうだいが来て、三々五々おらんようになっとったから。 坂口さんは志和(東広島市)の親せきに預けられた。被爆の半年後、復員した兄に連れられ広島に戻った。 -睦 広島ではどんな暮らしを。 -坂口 三番目の兄が、高校を卒業するまでの面倒をみてくれた。お金がないから、がれきから集めたれんがをきれいにして売りよったですよ。その後、ABCC(原爆傷害調査委員会、現放射線影響研究所)で実験用のマウスを育てる仕事をした。 -睦 (ABCCは)原爆を落とした米国の施設。嫌じゃなかったですか。 -坂口 誰が落としたとか、憎いとか、それどころじゃない。生きるのに無我夢中だった。 再び疎開の話に。 -睦 ばあちゃんはいつから寺におったん。 -信乃 女学校を卒業して来たんよ。疎開児さんの方が少し先におりよったね。 信乃さんは原爆投下の年の四月下旬、伯母でもあった当時の住職(先々代)に、養女として迎えられた。 -睦 そう言えば、本堂の落書きはそのころの。 -坂口 僕はええ子じゃったけえ。誰かがやったんかもしれんね。ハハハ。 -信乃 (笑いをこらえて)ふすまは全部やりかえたんよ。ただ、羅漢像のふすまは有名な人の絵だったから、裏返しにしとったんよ。 -睦 でも、あれにも落書きがある。フフ。みんな元気だったんだ。 八月六日の話に。 -睦 どういうふうに見えたんですか。 -坂口 小学校の二階で授業しよった。何か光って、音も煙も遅れてじゃった。ドーンとして、校舎がビリビリと震えたんです。 -睦 えっ、ここまで。 -坂口 衝撃波いうんかねえ。そのうち半鐘が鳴って、山へ逃げたんですよ。明くる日からけがした人が来た。 -信乃 逃げて来た人は「口で話せることじゃない」と。「行って見て来い」と母に言われ、親せきに食糧を届けるついでもあって、自転車をこいで行ってきました。横川(西区)の辺りはがれきの山。何とも言えないにおいがくすぶっていてね。 八月十七日だった。 -坂口 そのときは残留放射能なんて知らないですもんね。 睦さんが「ちょっと」と抜け出し、近くの田んぼのあぜからスイバを摘んできた。 -坂口 これを食べることがありますか。 -睦 子どものころ、こうやってガムみたいにかんで。食べられないことはない、という感じです。 -坂口 僕らのように、おなかが寂しいからじゃないんですね。 睦さんは一児の母。スイバを持ち替え、思いを言葉にした。 -睦 体験してないんで、うまく言えないけど…。私が坂口さんのお母さんと同じ(立場)で別れて暮らしていたら、たぶん子どものことを思うだろう、って。 -坂口 うん。 -信乃 残念だったでしょうね。死ぬ間際は。 -睦 子どもを思いながら亡くなったんだろうなって。会いたかったろうなって。 -坂口 あなたが言うように、おふくろは死ぬ前に僕のことを思ってくれたかもしれないね。 -睦 これ、食べますか。 -坂口 うん。 -睦 どうですか。 -坂口 いなかのにおい。専教寺の味。六十年ぶりに食わしてもろうてから。懐かしいなあ。 -睦 うん。 -坂口 経験してなくても思いは同じ。年がたつとともに、だんだん親は子を、子は親を思うようになる。私も子や孫を持ち、そう思うようになった。 |

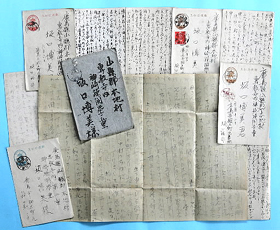

「60年ぶり…」。スイバをしみじみと口に運ぶ坂口さん(左)を、睦さん(中)と信乃さんは優しいまなざしで見守った(撮影・今田豊)  疎開中の坂口さんあてに家族が寄せた手紙やはがき。色あせ、一部が欠けた今も大切に保管している

|

|

| 語り終えて |

坂口さん 親の無念が今は分かる 原爆で親を亡くした自分たちは、別の意味での被爆者だ。母の形見を売り、兄と二人で無我夢中だった。親が恥ずかしく思わないようにと、まじめに生きてきた。 今なら、無念のまま子と死に別れた親の思いが分かる。睦さんが想像してくれた私の親の思いは、私が想像してきたことと同じ。子を育ててきたら分かるのかな。 六十年ぶりのスイバは、もう一つの故郷を呼び覚ましてくれた。睦さんがその味をどう感じたか、今度聞いてみたい。 信乃さん 疎開児の皆さんの故郷 六十年たっても寺を訪れてくれてうれしい。苦しい時代を一つ屋根の下で生活してきたという連帯感がある。私もスイバを食べながら、この寺は疎開児の皆さんにとっても故郷だという思いが一つになった気がした。 若い人には当時の疎開児の苦しさは分からないかもしれない。「時代が違うから」と言われればそれまでかもしれない。それでも、そんな苦しみを呼び起こす戦争、坂口さんから両親を奪った原爆、そんな悲劇を二度と繰り返さないで。 |

| 聞き終えて |

|

睦さん 平和の心 息子へも 坂口さんのお母さんは、もっと子どもの成長を見たかったはず。戦後の一家だんらんも夢見たはず。戦争していいことは、何もありません。 イラク戦争の映像などを見ながら、息子によく「戦争で母ちゃんと離れたら嫌だよね」と語りかけます。息子は「死んだらいけんね」と答えます。戦争の愚かさはまだ理解できないかもしれない。でも日々の生活を通じ、「人を傷つけてはいけない」というところから学んでほしいです。 |

|

●担当記者から 鼻の奥がツンとした 坂口さんの母ウメさんからの手紙を書き写させてもらった。「ちゃんと食べているか」「体の調子はどうか」―。私の母が寄こす手紙とよく似ている。そのウメさんは投函(とうかん)の2週間後に「バクダン」で息絶えた。鼻の奥がツンとした。 坂口さんと睦さんは、その後も手紙をやりとりしている。何だかうれしくなった。例えば「すいばの会」が10年後に寺を訪れた時、睦さんの息子さんも出迎えの輪にいたら、なおさらうれしい。(門脇正樹、加納亜弥) |