|

|

|

|

| 命の教え |

母焼いた体験 話せなかった

一歩ずつ 子どもに伝えて

中学教員の松本明子さん(24)と広島市立大大学院一年の西野絵梨さん(23)は、

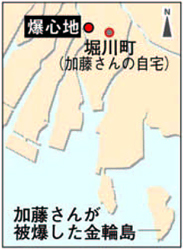

元教員の加藤正矩さん(76)=西区=の自宅があった堀川町(中区)辺りを歩いた。

語らいのテーマは、子どもたちに平和の尊さをどう伝えるか―。

|

-加藤 家族を捜すのに、キリンビアホールの地下に下りて、たびたび休んだものです。日差しを遮る建物が(原爆で)なくなったから、暑くてね。 買い物客でにぎわう金座街へ。ビアホールは現在のパルコの場所にあった。 -加藤 おふくろをお骨(こつ)にしてあげなきゃと。(胸から腹の辺りを示し)ここがまだ残ってるわけだから…。れんがにラス(金網)を渡し、よく燃えるように木切れを置いた。 広島高等師範学校(現広島大教育学部)一年だった加藤さんは学徒動員先の金輪島(南区)で被爆。翌八月七日、堀川町に戻り、自宅の焼け跡から両親と祖母の骨を掘り起こした。母信子さん=当時(45)=の遺体は一部が焼けずに残っていた。そうした体験を加藤さんは、教員時代も語らずにすごした。師範学校時代の級友たちと手記をまとめたのは、定年退職後だという。 -西野 それまで体験を話されたことは。 -加藤 なかった。だから、僕が被爆者だと知る人は学校(同僚や教え子)にもいなかった。 -西野 隠したいと思ったんですか。 -加藤 ううん。昭和五十(一九七五)年ごろまでは、平和教育というのがなかった。 -西野 (被爆した)私の祖母はつらくて体験を話せなかった。加藤先生もそれで語らなかったのかと思った。 -加藤 僕も、おふくろのあれを焼いて、おやじを捜し出したときのことなんか…。 両親の遺骨の話に戻ると途端に、加藤さんの言葉がたどたどしくなる。二人が見詰める。 -加藤 (退職後に)体験を音声テープに吹き込もうとしたこともあった。ところが、おやじやおふくろの辺りになると、うまく話せなくなっちゃってね。修学旅行生に話すのも、熱線で焦げた弁当箱や三輪車のこと。私の体験については手記を渡して、「帰ってから学習の材料にしてください」と。話しづらいところは逃げてしまう。 休日の金座街は家族連れやカップルの人波が絶えない。話題は平和教育に。 -加藤 盛んに(平和教育を)するのは教職員組合に(所属する教員が)多かった。だから組合活動の一環だと思っていた。昭和五十年ごろ、(勤め先の小学校が)同和教育の研究指定を受け、自分もそれに打ちこんでなおさら平和教育と離れた。ただ、今になってね、「いったい誰が何のために争いを始めるんだろう」と考えるとね、同和教育も平和教育とつながる。民族や宗教の違いが戦争の原因だと僕は思っている。 -西野 いつから体験を話すように。 -加藤 四、五年前かな。広島でさえ、原爆がいつ落とされたか知らない子も多いと聞いたから。昔は子どもたちの親も被爆者が多かったから、教えなくてもみんな大体知ってたね。 -西野 被爆二世のうちの母も平和教育を受けた記憶がないと言います。私が受けたのは、七月になるとビデオ見て、折り鶴を折って。イベントだった。真剣な気持ちで取り組んでいない人が多かった。 -松本 子どものころ、いくら平和学習しても、自分には戦争を止められっこないという無力感があった。教員になり、平和学習で生徒の感想を見ても「自分が具体的にどうしていいか分からない」と。「とりあえず知ることが一歩よ」とか授業では言うけど。 -加藤 まずは一歩が大事。その後はと聞かれると、弱いんだけど。 -西野 歴史を学ぶのと同じ感覚ですよね。 -松本 教員になって初めて原爆資料館に行った。そこで原爆投下の経緯を詳しく学んだ。それまでは友達が「怖い、怖い」と言うから、見に行きたくなかった。 -西野 私も正規の教員になったら、平和教育と向き合う機会が出てくると思う。広島で生まれ育った教員だからこそできることってあるのでしょうか。 -加藤 広島の子どもたちに、原爆のことはしっかり教えてやってほしい。広島の子どもには知っておいてほしい。 口調が少し硬くなる。 -西野 どんな方法がいいんでしょう。私の時はまだ被爆者も健在だった。でも今は人数が減って。そのうちリアルな視点で伝えることが不可能になるんですよ。子どもたちに身近に感じさせるにはどうしたら。 西野さんは顔を紅潮させて質問する。 -加藤 原爆の話を聞かなきゃいけないという気持ちを起こさせることが大事。三十年後には、被爆者が学校で話す可能性もほとんどなくなる。日本が戦争に巻き込まれるかもしれないと危機感を持てば、真剣に聞くかもしれないね。 -松本 きっかけって、何なんですかね。 -加藤 うーん、被害の大きさ、無差別に焼き殺された人がどれだけいたか。それが、君たちの上に落ちたらどうか。結局、わが身に置き換える以外、ないんかな。 -松本 (自分の生徒に)小学生のときに地元の神社を舞台にした原爆劇をやった生徒がいるんです。一年くらい継続して取り組んで。身になってると思う。 -加藤 生徒のほうが、よう知っとる。 -松本 ほんと、そんな感じなんです。それに引き換え、私が今年やった平和学習は、ビデオ見て、読み物読んで、感想書いて…。私の力不足もあって、熱心にやってきた子どもたちには、物足りなかったと思う。 繰り返しうなずく加藤さん。 -松本 担当している一年生が二年になると(海軍兵学校があった)江田島に行くんです。今から事前学習しているんです。でもそれは、自分から興味を持って調べるというより、「行くからやるんよ」って感じになりがち。 -加藤 分かる、分かる。 -松本 調べたいと思わせるには時間もかかる。今、(きちんと指導することが)できてないな、って。自分の小中高時代は平和教育が盛んだったと(今になって)聞くけど、同級生の誰も授業内容を覚えてない。でも、興味を持って読んだ戦争文学なんかは覚えてる。 -西野 私も詳しい内容は覚えてない。ただ、七月に入ると平和一色だったような。 -松本 そう。一年を通してじゃない。(八月六日の)直前になってから歌を歌い始めたり。中学校の時に何やってたかは覚えてない。 -加藤 心に落ちなかった。 -松本 でも、でもですね、いつでも心の隅には引っかかってる。学生時代、他県の友達が「原爆ドームで昼寝をしたい」って。とんでもないと思った。一緒にいた長崎出身の友だちも、そう思ったみたい。 -西野 「何かしないと」って使命感に似た気持ちもあるんだけど、何もしてこなかった。もっとたくさんの人たちの話を聞けただろうに、今になって遅かったなと。 -加藤 何をするにも遅いことはない。一つひとつの言葉に「命の大切さ」がにじみ出ていれば子どもの心にストンと落ちていくと思う。一日一日が平和教育だと思ってください。 |

「建物はすべて焼けたから、陰が無くて暑くてね」。加藤さん(中)の記憶をともにたどり、次世代につなぐすべを探る松本さん(右)と西野さん(撮影・福井宏史)

|

|

| 語り終えて |

加藤さん 模索する姿 頼もしい 若者が人をあやめる事件をよく耳にする。平和の基となる「命の大切さ」が抜け落ちているんだろう。つくづく、最近の現場の教員は大変だと思う。教育は一年や二年で結果は見えないんだから。「平和教育」と大上段に構えないで。 二人とも自分なりに方法を模索していた。まったく興味がなかったら、今日この場に来なかったでしょう。何かしらのものがあるはず。非常に頼もしいし、ありがたい。口幅ったいが、あせらないで一歩ずつ、自信を持って。 |

| 聞き終えて |

|

松本さん 戦争防ぐすべ 考えたい 加藤さんは、つらかった、悲しかったということは一切話さなかった。それがかえって、言葉で語れない傷の深さを表しているように思えた。 戦争の残酷さを繰り返し学ぶだけではなく、これから戦争を起こさないためにはどうするかを考える。でないと、教育から平和はつくり出せないだろう。毎日の生活で命の大切さをどう教えるかが、私の大きな課題。 西野さん 癒えない傷 触れた思い これまで平和学習に真剣に取り組んでいなかったけれど、胸の中に何かもやもやした使命感はある。だからこそ、「教員になったら平和教育をしなくては」という気持ちばかり先走っていた。 加藤さんは、一貫して自分の体験を遠ざけているようにも見えた。まだ癒えない、六十年前の傷に触れた気がした。まずはその思いを「知る」ことから始めたい。 |

|

●担当記者から はき出した思い大切に 取材で広島を訪れた英国人記者に「被爆体験の証言者がいなくなったら、平和教育はどうなるのか」と問われたことがある。被爆地の平和教育は注目されている。むしろ地元の私たちの方が、その行く末に鈍感になっているのだろうか。 若者2人の悩みは、わずかな時間の対話だけでは打開できなかったかもしれない。でも、もやもやした思いをはき出すことで、心の隅に引っかかる何かを見つけたに違いない。そこをとことん耕してほしいと願う。(門脇正樹、加納亜弥) |