|

|

|

|

|

|

| あの日 |

記録ではなく記憶として

しっかり引き継いでほしい

「気持ち悪い」「鬼が来た」と浴びせる声。好きこのんで被爆したんじゃない

再会を約束。その時はより深く、記憶の底に触れることが…

原広司さん(73)寺前妙子さん(74)坪井直さん(79)の3人が被爆体験を語る。60年前の記憶は今も生々しい。

大下あすかさん(29)久保美幸さん(20)石田一裕さん(16)は、かたずをのんで聞き入った。

|

-原 私は広島県立工業学校(現広島工高)の一年生だった。勉強したのは五月までで、六月からは水主町(現中区加古町)で建物疎開。日曜日だった被爆の前日に私は休み返上で出たから、六日は代休だった。 原さんは江田島の海岸にいた。爆風に「背中を押された」という。 -原 学校へ行こうと船で宇品(南区)の港に上がると、髪はない、顔は膨れとる、耳はちぎれとる人でいっぱい。学校付近は焼け野原だった。逃げる途中、倒れた人に「水をくれー」と言われたけど、先生は「飲ましたら死ぬる」と言う。見んように、聞こえんように歩いた。 黒焦げの遺体は「木の根っこ」のように見えた。 -寺前 私は(電話局の)二階の窓から飛び降りた時、足にガラスが刺さるかと思っていたのに無傷でした。あとで原爆資料館(中区)で、高熱でグニャっと曲がった瓶を見て、ああなって(溶けて)いたんだなと思うようになりました。 寺前さんは、顔をひどく傷つけ左目を失った。 -寺前 火に追われ、鶴見橋(中区)まで来たところで目が見えんようになり、(担任の)先生と一緒に川に飛び込みました。そこから先の記憶がありません。川から抱え上げてくれた先生に感謝しています。 恩師はその年の八月三十日に死去した。 -坪井 街は火の海だった。家がつぶれてガラスが散らばり、柱のくぎもあちこちから出とる。アスファルトは熱で溶けて靴の底にひっつく。だからみんな靴を脱ぎ捨て、はだしになった。履いていたんじゃあ逃げらりゃあせん。 坪井さんは手を前に差し出して見せた。 -坪井 この辺りは皮がはげ、ダアッと垂れた。原爆資料館に(被爆者を模した)人形が置いてあるじゃないですか。あれと同じ。焼けて真っ赤な生身が出とったからね、ちょっとでも当たったら飛び上がるほど痛い。 かすかに首をひねる若者たち。坪井さんは「皮がむけた傷口をピンセットでつついた感じ」と例えた。若者のみけんにしわが寄った。 -久保 その後の人生はどう変わりましたか。 -坪井 (私は)放射線のせいで造血も血液浄化作用も(一般の)七割くらいしかない。だから(被爆者が)倒れて入院すると「そんな弱い者はだめだ」となる。働けない。哀れなもんです。 -寺前 結婚もね、本人同士はよくてもね。十年ほどたって「被爆者に奇形の子どもができる」とのうわさが流れたんです。本当なら、生まれてくる子、家族に迷惑を掛ける…。そう思い悩んだ時期もありました。 思い出すのか、語気が強まる。 -寺前 好きこのんで被爆したわけじゃない。なのに、ある日の市内電車で、顔をけがした中高生に向かって「ああ気持ち悪い」と言うおばさんたちがいた。女学生に「鬼が来た」と浴びせる声もあった。広島の人なら優しく接してくれるだろうと思っていたのに…。 聞いていた久保さんが涙をこぼした。大下さん、石田君は無言で体を乗り出す。 -坪井 私は乗り物の真ん中に座ったことがない。いつも隅っこの方でじっとして、停留所が来たら、スッと降りる。 -原 放射線が伝染するという風評も出回った。 -寺前 親は私を気遣って、家中の鏡を隠しました。今でこそ命を救ってくれた恩師に感謝してますが、その時ばかりは「何で私を助けたの」と恨みました。 六人は平和記念公園(中区)を歩いた。 -大下 (被爆体験を)よく話されるんですか。 -寺前 ここで証言活動をしています。でもみんなが素直に聞いてくれる訳じゃありません。たばこを吸ったり、いすに足を上げて聞いたりする高校生もいた。広島をばかにしているのかって思うこともあった。 -大下 今もそうですか。 -寺前 最近は聞いてくれていると思います。でも(地元以外の修学旅行生たちが多く)、広島の先生たちに話すことはほとんどないです。 -大下 確かに。だから教えるのも難しい…。 原爆ドームの対岸に差し掛かった。 -原 ドームの絵を描き続けています。「核兵器と人類は共存できない」と訴えるドームの心を受け継ぎたい。ドームが私に描かせるんです。 原さんは持参した絵を取り出した。次いで原爆資料館東館へ。被爆当日の御幸橋(南区)の写真に坪井さんが写っている。 -大下 被爆体験をこんなに詳しく直接聞いたのは初めてです。でも、小学生が聞き、それを(別の誰かに)伝えるのは難しいと思うんです。 -坪井 それぞれが、やれることをやればいい。まずは学習せにゃあいかんですよ。被爆者はどんどんおらんようになる。 -大下 子どもたちが何かを感じてくれればいい。命を大切にするとか。 -坪井 石田君。高校ではどんな活動をしているの。 -石田 僕の部(城北高社会問題研究部)は先日の文化祭で、(被爆者が一九七〇年代に描いた)「原爆の絵」作者からの聞き取りの成果を発表しました。 -坪井 頑張っとるね。頼もしいね。久保さんはどうなの。 -久保 大学に入って自分が平和の話をしたのは一回だけ。沖縄出身の友人と基地問題について話した時にちょっと。うまく話せなかった。 -坪井 口コミの影響は大きいから、身近なところから(被爆体験を)広げるのが大事ですよ。 -久保 岡山は隣の県なのに随分と違う。八月六日に平和記念式典があることを知らない友達だっているんです。 -原 隣じゃにねえ。 -坪井 原爆のことを大きな爆弾が落ちた程度に思うとる人は多い。外国でもそう。原爆の恐ろしさを伝えるには時間が要る。私らももっと生きて伝えにゃあいけん。 -原 わしらには後がないんじゃけえ。切羽詰まっとる。大下先生。平和教育は今、どのように教えられとるんですか。 -大下 (小学校では)平和集会が年に一回ある程度です。大抵の学校が「8・6」前後に集中して取り組み、あとは総合学習の時間でやるくらいです。年間通してとはいかないですね。 -久保 大学で環境について学んでいるけど、原爆がテーマとして登場したことはない。みんな過去の歴史としてとらえてしまっている。もっと知る機会があれば…。 -原 休みの日に友だちと広島に来れば、いくらでも証言しますよ。こちらから出向いてもいい。あなたたちにバトンタッチしたいんだから。 -久保 きっかけがあれば、みんな話は聞くと思う。私の簡単な話にさえ聞き入ったんだから。 -石田 海外で証言されたときのことを聞かせてください。 -坪井 (アジアでは)どこも「日本が原爆で敗れたから独立できた」と言うんじゃなあ。米国も「原爆は多くの人を助けたんで正しかった」と言う。真珠湾の話になると私は「不意打ちをして申し訳なかった」と話します。じゃがね、原爆は赤ちゃんであろうと何であろうと無差別に殺したんですよ。そこを押さえにゃあいかん。 -原 「記憶から記録へ」と言われるのが私らには気に入らない。被爆者は生きている。風化させまいと頑張っている。皆さんも(記録ではなく)記憶を記憶として、しっかり引き継いでください。 |

松重美人さんが撮影した被爆当日の御幸橋。

中央左奥で、座って橋柱に寄りかかる 斜め後ろ姿の男性が坪井さん  寺前さんが描いた「原爆の絵」。

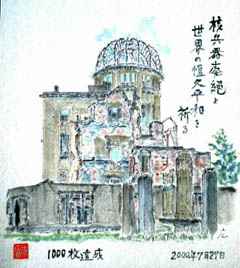

街は炎に包まれ、倒れた黒焦げの電柱が行く手を阻む  原さんが描いた原爆ドーム

|

| 語り終えて |

原さん まず 命大切にしよう 久保さんと石田君はヒロシマの学生として活動の輪を広げてほしい。大下さんは子どもたちの未来のため、私たちの話を語り継いでほしい。できることから取り組めば難しくはない。まずは命を大切にすること。これこそが平和の根本で、戦争のない世界をつくる第一歩だと思っている。 寺前さん 何か残しておきたい 長生きできないとの不安に向き合って生きてきた。世間の目から身を隠し、殻にこもってきた。そんな悲しみが繰り返されないよう、つらい思い出を伝えていきたい。命が続く間、何かを残しておきたい。今回、平和をつくるにはいろいろな考え方があると、私も勉強させてもらった。 坪井さん 若者の話 聞くべきだ 核兵器廃絶を訴えるのに、これまで上っ面をなでただけではなかったかと反省した。こんなふうに、若い人の話を聞かんといけん。未来を生きる若者の考えをくみ取らなければ、被爆者が語る意味が薄らいでしまう。若者たちの発言から、それぞれの考えが見えた。それがうれしかった。 |

| 聞き終えて |

大下さん 圧倒された話を次代に 原爆資料館東館の展示を見たのは今回が初めてで、原爆投下当日の写真の中に坪井さんを見て驚いた。寺前さんの恩師のように、自分が死ぬかもしれない状況で教え子を救う自信が私にあるだろうか、考えさせられた。今回、圧倒された話をそのまま子どもたちに伝え、一緒に考えたい。 久保さん 大学に被爆者招きたい こども代表を経験して以降も、何かしたいとは思っていたけど、できなかった。周りのみんなと違うことをするのが気恥ずかしくて一歩引いてしまった。あらためて体験を聞き、私にもできることがあると思った。被爆者を大学に招き体験を広めたい。将来、子どもができたら、私が伝える。 石田さん 平和 世界共通のテーマ 年の差を超えてこんなにもコミュニケーションできるなんて、すごい。「原爆・平和」は、世代に関係なく話せる世界共通のテーマだと思う。家族や暮らしなど被爆者を取り巻く環境はそれぞれに違う。次に被爆者の話を聞くときは、深い部分までしっかり踏み込み、思いをつかみたい。 |

| ●担当記者から 「対話」こそ不足している 証言活動を続けてきた被爆者と、何らかの形で平和にかかわってきた若者との対談を聞いていて、その「対話」こそが不足しているのだと感じた。三十分や一時間の平和学習や修学旅行で、被爆者が人生を語り尽くすなんてできやしない。今回、約五時間の対話を終え、久保さんは友達を交えて原さんと再会する約束をした。その時にはきっと、より深く、記憶の底の部分に触れることができるだろう。 (桜井邦彦、門脇正樹、加納亜弥) |