| 特 集 核不拡散・核軍縮緊急行動会議 |

'98/8/29

悲願の廃絶へどう道筋

インド、パキスタンの核実験強行に対し、政府が提唱した国際フォーラム「核不拡散・核軍縮に関する緊急行動会議」の一回目の会合が三十、三十一日、東京で開かれる。世界の軍縮・防衛問題の専門家を集め、一年をかけて核不拡散体制の再構築、核軍縮促進の具体的な提言をまとめるのが狙いだ。世界の核状況や日本の非核政策を検証し、会議の行方を展望した。(東京支社・岡畠鉄也、江種則貴、高本孝)

保有国に根強い抑止論 印パの実験で危機強まる

|

|---|

| 核 状 況 |

|---|

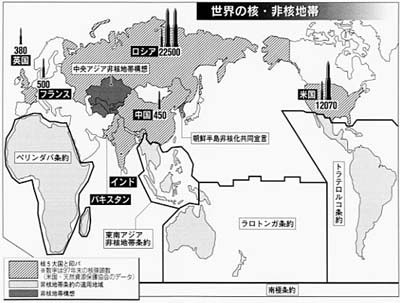

いま世界の核弾頭は約三万六千発。未配備や解体待ちの弾頭も含むが、人類を何度も破滅に陥れる核は厳然と存在し続ける。

冷戦終結後、人類が核を持つ意味が、大きく問い直される出来事が相次いだ。国際司法裁判所は一九九六年七月の勧告的意見で「核兵器による威嚇・使用は国際法に一般的に違反する」と結論付けた。

臨界前実験も

九五年に東南アジア非核地帯条約、九六年にはアフリカ非核地帯条約(ペリンダバ条約)も調印された。既存の中南米核兵器禁止条約(トラテロルコ条約)、南太平洋非核地帯条約(ラロトンガ条約)、南極条約と合わせ、地球の南半分の陸地は「非核」で覆われた。

九五年の核拡散防止条約(NPT)無期限延長の際、保有国は非核保有国への核不使用を宣言した。今年六月、米国と中国は核兵器の「照準外し」に合意した。米ロ、中ロ間は既に実施済み。照準は数分間で再設定できるため、合意の戦略的意義は薄いとされるが、目標を定めない兵器を配備し続け、使用すれば国際法違反に問われるという事態は、核を持つことの無意味ぶりを象徴する。

それでも保有国は「核抑止」の理由で核を持ち続け、どれだけ減らすかも保有国自らが決める―との論理を崩そうとしない。

九六年の包括的核実験禁止条約(CTBT)調印を前に、フランスや中国は駆け込み実験を実施し、米国は臨界前核実験をその後も続ける。米ロの第二次戦略兵器削減条約(START2)はロシア議会の批准が遅れ、いまだに発効していない。

絶えぬ疑惑国

こうした核保有国の姿勢が核軍縮の潮流を逆流させる。「不平等だ」と批判してきたインドは、核実験強行で「持たざる国」から「持つ国」へ転身を図り、パキスタンが追随した。イスラエルの核保有も指摘されるなど、核開発疑惑国は後を絶たない。

印パ核実験後の六月、核拡散防止体制が崩壊したとして、核戦争による地球の終えんを指し示す「終末時計」の針は一気に五分進んだ。米国が水爆実験をした五十三年に「あと二分」まで進み、その後、旧ソ連が崩壊した九一年には「あと十七分」まで戻された。抑止論の呪縛(じゅばく)に振り回されるその針はいま、「あと九分」である。

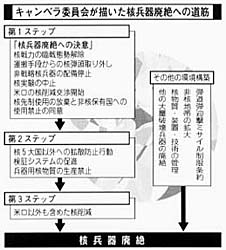

九七年、オーストラリア政府は一冊の報告書をまとめた。各国の軍縮専門家十七人による「核兵器廃絶のためのキャンベラ委員会」の成果である。

3段階の行動提起

その報告書が描いた廃絶への道筋を踏まえ、インド、パキスタンの核実験を受けた新たな行動計画を提言する―。

日本政府は今回の「核不拡散・核軍縮に関する緊急行動会議」を、そう位置付けていた。

キャンベラ委員会が示した三段階の行動提起を見てもわかるように、核兵器廃絶への道は単純ではない。核保有国が率先しての決意、核のない世界を確かなものにするさまざまな条約、検証や規制の国際的システム…。半世紀以上にわたる核開発競争のツケを取り除くには、複雑なプログラムを精ちに実行する英知と行動力、人類の不断の努力と勇断が必要だと言うのだ。

だからこそ、日本人として唯一この委員会に加わった今井隆吉元軍縮大使や、平岡敬広島市長らは、インドやパキスタンの核実験後、「日本版キャンベラ委員会」の設置を強く提唱してきた。核拡散が現実になった今、国際社会は核兵器廃絶を直視し、直ちに行動に移さなければならないとの危機意識があったためだ。

軸足を移す外務省

しかし、行動会議の事務局を務める外務省の軸足が核軍縮より核不拡散体制の再構築に移っている。参加者の顔触れを見ても、米国など保有国側が「理想よりも拡散防止という現実対応」を主張し、インドやパキスタンのメンバーが自国の核実験を正当化する発言を重ねる可能性も指摘される中で、キャンベラ委員会の報告書が議論に反映されるかどうか。

行動会議は広島平和研究所の明石康所長と日本国際問題研究所の松永信雄理事長が座長を務め、今井元軍縮大使もメンバーに加わる。核を持つ側の論理に終始せず、人類の努力と決断を喚起するメッセージを発信できるか。被爆国での開催意義をメンバーすべてが自覚するためにも日本側委員の役割は大きい。

軍縮色トーンダウン ちらつく米国の影

| 日本政府 |

|---|

小渕恵三首相 核兵器国の核軍縮を一層進展させることが被爆国の崇高な使命である(8月6日、広島平和祈念式)

インド、パキスタンの核実験がもたらした核不拡散体制の崩壊は、唯一の被爆国である日本の役割をあらためて問う結果となった。核軍縮のイニシアチブを求める声の高まりに対し、事あるごとに力を込めた表現で決意を示す首相。緊急行動会議は、その決意を裏付ける政府の具体的な行動と位置付けられていた。

会議の名称変わる

だが…。「行動会議は核軍縮というよりも、核不拡散体制を維持するための対応策を探るのが主な議題になる」。高村正彦外相は、中国新聞のインタビューでこう答えた。

核軍縮への意気込みがトーンダウンしているのは否めない。小渕外相(当時)が提唱した当時の「核軍縮・核不拡散に関する緊急行動会議」という名称がいつの間にか「核不拡散・核軍縮…」に変わった。会議から「核軍縮色」をできるだけ薄めたいという外務省の意図さえ感じられる。

会議は橋本首相、小渕外相という政治家主導で打ち上げられた経緯がある。唯一の被爆国でありながら五大国の核保有を前提とした政府の姿勢に、野党ばかりでなく梶山静六元官房長官ら自民党首脳からも疑問が相次ぎ、政権維持の思惑もあり、踏み込んだ対応を迫られたわけだ。

警戒感を再三表明

その決断の前に立ちはだかったのが、外務官僚と米国の壁だった。会議をめぐる自民党との協議でこんな一幕があった。当時の村上正邦参院幹事長が「世界の指導者を広島に集めては」と提案した。が、外務省側は「核保有国の指導者は来ないかもしれません」。会議のメンバーを研究者らに絞ったのも米国を刺激しないための選択である。

それでも、政府が会議を提唱した六月上旬以降、米国から「緊急の課題は核拡散だ」と、核軍縮が焦点になることへの警戒感が繰り返し伝えられているという。米国の「核の傘」の中で安全保障の土台を築き、核廃絶を訴えるという被爆国日本の矛盾した現実である。

| 出せるか 具体提言

| |

日本代表重い役割 |

出席者・18カ国から22氏

緊急行動会議には、国際舞台で軍縮・防衛問題に取り組む研究者らが出席する。米ハーバード大のジョセフ・ナイ教授はクリントン政権の国防次官補を務めていた九五年、ポスト冷戦の日米安保条約を再定義した「東アジア戦略報告」をまとめた中心人物。英国際戦略問題研究所のロバート・オニール理事長が参加する。

インドからジャスジット・シン防衛研究所長、パキスタンからはニシャット・アフマド地域研究所長が出席。いずれも政府へ政策提言している機関のトップで、印パ問題では討論の軸になりそう。このほか、韓国元外相の韓昇洲高麗大教授を含め十八カ国二十二人が出席する。

<緊急行動会議の出席者>

明石 康氏  松永信雄氏 |

明石康広島平和研究所長(元国連事務次長) 梅本哲也静岡県立大教授 今井隆吉世界平和研究所首席研究員(元軍縮大使) 松永信雄日本国際問題研究所理事長(元駐米大使) マルコス・アザンブージャ駐仏大使(ブラジル) ザカリア・ハジ・アハマド・マレーシア国立大教授(マレーシア) ニシャット・アフマド地域研究所長(パキスタン) ロルフ・イケウス駐米大使(スウェーデン) ロバート・オニール英国際戦略問題研究所理事長(豪) ウミセリーク・カセーノフ・カイナール大副学長(カザフタン) エミリオ・カルデナス香港上海銀行専務(アルゼンチン) ヨアヒム・クラウゼ独外交協会副会長(独) ジャスジット・シン印防衛研究所長(印) 銭嘉東・中国国際戦略学会高級顧問(中) ジョセフ・ナイ・ハーバード大教授(米) 韓昇洲・高麗大教授(韓) セルゲイ・ブラゴボーリン世界経済国際関係研究所副所長(ロ) アブドゥル・モネイム・サイード・アハラム戦略研究所長(エジプト) ペギー・メイソン加国際平和安全保障評議会部長(加) パトリシア・ルイス国連軍縮研究所長(英) イフテカル・ザマン・スリランカ戦略研究地域センター所長(スリランカ) マイケル・クレポン・スティムソンセンター所長(米) |

|---|