|

|

|

|

| 壁の言づて |

火が阻み 見失った教え子

「消息を」 黒い漆喰に託す

広島市中区、袋町小平和資料館を訪ねた市立舟入高演劇部員の岸優子さん(17)、加藤晴香さん(17)、石仏綾夏さん(17)の三人は、

安佐南区の元教員加藤好男さん(85)から、壁に伝言を残した六十年前の思いを聞いた。

|

-加藤好 高等科一年(現在の中学一年)の女子を三十人くらい教えておりました。八月六日は雑魚場町(中区国泰寺町)での建物疎開の日。現場から百メートルくらい南の建物疎開の本部にいる県の役人に、出動した人数を朝一番に報告せんといけんのですよ。子どもに作業場所や人数配分を指示して向かいました。 当時の袋町国民学校は爆心地から四百六十メートル、雑魚場町は約一キロ。 -加藤好 報告を済ませ現場に戻る途中で、目の前が真っ白に。エーテルそっくりなにおいと、ガスを爆発させたような音が。マンホールの鉄ぶたで頭を打って…。 意識が戻ったとき、腕時計は午前八時三十五分を指していた。 -加藤好 教え子の所へ帰ろうと思うのですが、建物が倒れて歩かれやせん。火もどんどん回って、とても進めんのです。周りを見たら、ボロボロで意識がはっきりしとらん(別の学校の)子どもが右往左往しとるんです。それら二、三十人を避難させました。 三人はうなずき続ける。 -加藤好 お昼ごろ古市町(安佐南区古市)の家に着き、丸三日寝込みました。だんだんと学校が心配になってねえ。十日に出たら、職員室は救護所になっていて、衛生兵がけが人を世話してました。隣の校長室は死体でいっぱい。 三人は質問のタイミングを計り始める。 -加藤好 みんな、焼けてない比治山(南区)とか周辺の救護所に避難したんじゃないかと思ってね。捜しに出とる間にすれ違ったらいかんので、連絡を書き留めてもらうノートを(十一日に)家から持ってきたんです。机が(焼けて)なかったので、衛生兵から薬の箱をもらって、玄関から見えやすい階段の所に置いておきました。 一息つき、乾いた唇をお茶でしめらせた。 -加藤好 翌日(十二日)出たら箱もノートも無くなっていて、どうしようか思いました。壁を見たら、漆喰(しっくい)が焼けて真っ黒になっておるんです。「これだ」と。二階の教室から焼け残ったチョークを持って下りて書いたんです。 加藤さんはこう記した。 「八月十二日 木村先生来校 皆様によろしくとの傳言あり 加藤」 「藤木先生ヘ御願ひ 高一の瓢文子ガ火傷シテ精養軒内ノ治療所デ治療ヲ受ケテヰマス…二、三日ハ治療所内ニ居ル…」 木村(武三)先生は三次市への学童集団疎開を引率していた。藤木(喬)先生は福山市にいた。 -加藤好 木村先生のことを伝えたのが最初でした。それと(教え子の)瓢(ひさご)というのが生きていたんです。学校からすぐ西の精養軒という西洋料理店にできた救護所におりました。全身包帯でグルグル巻きでした。うれしかった。一人でも生きていてくれたと。何とかしてやりたかったが、私も熱がひどく出て。やむなく(伝言で)別の先生に託したんです。 熱は九月中旬まで続いたという。伝言は結局伝わらなかったものの、当時、市内で最高層の七階建てだった広島富国館内の精養軒にいた瓢さんは一命を取り留めた。二人は一九七三年に再会している。 -岸 見つけたのは瓢さんだけですか。 -加藤好 そうですね。何年か後にもう一人とも会いました。瓢と仲が良くて、一緒に作業しとったそうです。 伝言の上にチョークで大きく×印がある。 -加藤晴 何でバッテンしてあるんですか。 -加藤好 どうしてでしょうね。用事が済んだからかもねえ。 -加藤晴 なぜ片仮名で書かれたんですか。 -加藤好 昔は公文書は片仮名、普通のやりとりは平仮名で書いておったんです。この伝言は「読んでいただく」という思いがあったから。 -岸 伝言を書こうと思った理由は。 -加藤好 とにかく子どもの親と連絡を取りたいと思った。そうすれば消息がある程度分かりゃせんかと思って。 壁にはその後、行方不明や死去した学徒たち、教師たちの情報が次々と書き込まれた。 -加藤晴 先生たちの消息も分からなかったのですか。 -加藤好 そう。学童疎開について行った人は無事でしたが、休暇中に家で被爆死した人もおったもんですから。 -岸 書いて良かったと思いますか。 -加藤好 良かったとか悪かったでなく、ほかに方法がないんですよねえ。今ごろのように携帯電話があるわけじゃないし。 -加藤晴 学校に、けが人はいっぱいいたんですか。 -加藤好 えっとですよ。びっしり詰まるほどね。夜になったら誰かが運び出すんです。次から次へと死んでいくのを夜持って行く。その繰り返しでしたよ。 -加藤晴 シーツとかは、ないですよね。 -加藤好 はい。 石仏さんと加藤晴さんは創作劇「夏の伝言」の演出担当。劇の中で、救護所で負傷者にシーツをかける場面がある。 -石仏 じゃあ、その場に転がされて…。 -加藤好 いや。むしろのようなのをかけたり、中には蚊帳をつるのもおりました。 -石仏 学校が再開してから、授業とかはされなかったんですか。 -加藤好 ここは、よその学校より長いこと救護所として使われてましてね。(一九四五年)十月ごろ市役所に生き残った教師が集まったんです。私を見て「幽霊が来た」とびっくりしてね。爆心地に近い所におったから、生きとるとは思わんかったんでしょうよ。 授業の再開は翌四六年五月だった。 -加藤晴 先生は結婚されていたんですか。 -加藤好 昭和二十年の七夕にね。私は二十五歳。彼女は十八歳。 -石仏 おー、新婚さん。 -岸 原爆に遭ったとき、家族を一番に心配しなかったんですか。 -加藤好 家内は私を捜し歩いたそうです。私も家が心配ではあったけど、当時の教員は責任感が強かったからね。 -加藤晴 広島から逃げ出そうとか思わなかったんですか。 -加藤好 そいつはない。責任がある。 話題が再び伝言に。 -石仏 すごいきれいな字ですね。 -加藤好 きれいなこたあないですよ。タッタッタッタッ書いて。慌ててたから平仮名や片仮名が交じったり。まさか後世まで残るとは思わんからねえ。もっと丁寧に書いときゃよかった。 笑う四人。 -加藤晴 この「伝言」の話で劇を作ったんです。加藤先生のお名前も(配役に)使わせていただきました。 -石仏 高校生の活動をどう思われますか。 -岸 演劇以外でできることはないですか。 -石仏 先生の思いを引き継ぎたいんです。 -加藤好 できるだけ大勢に、次代に伝えてほしい。言うまいと思っていたんですが(証言するのは)本当はつらかった。火の中の教え子を助けてやりたかった。でも離れた場所にいて、何もしてやれなかった。戻れなかった。ここ数年は、マスコミの取材も断ってきました。でも私はやっぱり教員。熱心な生徒さんになら、とね。 |

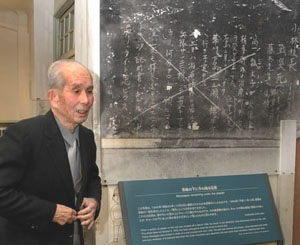

「生きとりゃせんか思うてね」。袋町小平和資料館前で体験を語る加藤好さん(左から3人目)。黙って聞く左から石仏さん、加藤晴さん、岸さん  瓢さんの無事を知らせる伝言の前で60年前を思い起こす加藤好さん

三創作劇「夏の伝言」を演じる舟入高演劇部員

|

|

| 語り終えて |

加藤好さん 感じたままに演じて 対話の間、彼女たち三人とも目がとても輝いていた。二年半前に脳梗塞(こうそく)を患い、体の自由が利かない身ではあったが、ついつい話し込んでしまった。原爆の悲惨さが、それなりにでも分かってもらえたと思う。 演劇に対する助言を求められたが、私は専門家でないので、どうこう言えない。私の話を聞き、必要と思う部分があったのなら、感じたことを脚本に足し、感じたままに演じてくれればいい。私にできることは、六十年前に起きた事実を伝えることだけなのだから。 |

| 聞き終えて |

|

岸さん 誰かに伝えていかねば 教え子のそばにいられなかったことや、町を捜し歩いた気持ちは結局、私は想像することしかできなかった。でも、想像して感じたことを、誰かに伝えていかなければいけないとも思った。 今の自分はやっぱり演劇で表現すること。加藤先生に聞いたことを生かし、表現力を高めたい。 加藤晴さん 思い 無駄にしたくない 会いたくても会えない、伝えたくても伝えられない―。加藤先生は最後に本音を明かした。悲しみをこらえて聞かせてくれた。うれしかった。 何かしたい。先生の思いを無駄にしたくない。つらい思いを伝えないと。貴重な体験を聞いても何もできなかった小学生のころとは違う。 石仏さん とても感動 劇の自信に 実際に「伝言」を書いた加藤先生と話すことができて感動した。きっとつらかったと思う。それでも話してくれた。その思いを継いでいきたい。 私たちの劇が「本物」に近づいていけるかもしれないとの自信も生まれた。私たちにできるやり方で、たくさんの人に思いを伝えたい。 |

|

●担当記者から 「本物」に近づいてほしい ゆっくりと語り忘れのないように、壁の思い出を解きほぐしていった加藤さん。60年前も、こんな実直な語り口で生徒たちと会話していたのだろうか。思えば3人は、当時の教え子たちとさほど変わらない年だ。 対話を終え、「うまく言えないけど、なんか本物になった」と高校生たち。伝言を記した本人の思いを聞き、あの日のイメージはより色鮮やかになったようだ。そんな対話を重ね、彼女たちの舞台が少しずつ「本物」に近づければいいなと思う。(門脇正樹、加納亜弥) |