|

|

|

|

| 母として |

遺体またいで娘を捜した

人には構うとれん。鬼よ

原爆で娘二人を失った沢田イチヨさん(93)が、めいで入市被爆した三宅里子さん(60)と暮らす広島県府中町の自宅を、

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館(広島市中区)の朗読ボランティア大崎麻美子さん(28)が訪ねた。

|

-沢田 朝、美代子は「行ってきます」と吉島本町の家を出た。少し遅れて千代子は、胃けいれんを起こした(私の)主人のために、「スープにするジャガイモやタマネギを勤め先でもらってくるからね」って。あれが最後でした。 長女の千代子さんは当時十七歳。勤労奉仕で軍需工場に向かった。市立第一高等女学校(現舟入高)二年生だった二女の美代子さんは十四歳。建物疎開作業のため、材木町(中区)にいた。 -沢田 (建物疎開は)木や竹を焼くので火の山が方々でできるし、太陽が暑いらしゅうて、美代子が「やねこうて苦しいよ」と言うたことがあった。疲れとるのうと思うとったです。 母は娘に「ちいと休ましてもらいんさい」と声をかけた。 -沢田 そしたら美代子は「お母さん、そんな言葉を口に出しとって日本が勝たれますか。敵の飛行機が来て(私が)死んだときは、本望じゃった思うてください」と涙を流すんです。女学校の二年生が国のため命をささげるつもりでおるんじゃから。かわいいけえ口から出たんですが…。 -大崎 心配ですもんね。 -沢田 あの大きな原爆がそれから数日後に落ちて死んだんです。 -大崎 その時は何をしていたんですか。 -沢田 ピカーッと光ったんで縁の下に入ったです。大きな爆弾が落ちたと思うた。恐ろしいから目を開けられん。人間もね、木の葉のように飛ばされる。川を見りゃあ、死体が流れよる。そりゃあね…。 次の言葉がなかなか出ない。 -沢田 うちの子らも、たたきつけられ、逃げる瞬間もなかったかもしれんです。六日以降も、せめてどこで死んだんかが分かればと思い、病気の主人の手を引いて街を歩き回りました。数え切れないほどの場所を訪ね歩きました。 -三宅 私の父も原爆で死にました。私はそのころ生後八カ月で、ここの家(府中町)にいて無事でした。明くる日からおばあちゃん(沢田さん)におぶられて一緒に広島を歩いたそうです。それで原爆手帳(被爆者健康手帳)を持っているんです。 その年の十月一日、飯室村(現安佐北区)の役場から、千代子さんの遺骨を預かっていると連絡が届いた。 -沢田 陸軍の病院で息を引き取ったそうです。遺骨は金庫にしまわれていまして、役場の人から死亡証明書と一緒に「これでございます」と渡されたです。婚約した人の写真も遺品(財布)から出てきたです。肌身離さず持っとった。 -三宅 その男性は、私が中学生くらいのときも、おばあちゃんのところに来ていたんですよ。 -沢田 「墓参りに来ました」と言うてね。(娘が)生きとったら、どれだけ幸せじゃったろうかと思う。 -大崎 でも、(遺骨と遺品が)家族の元に戻ってきて良かったですね。 -沢田 「やれ、うれしやー。遺品の一つも帰ってきたー」って。ほんとにうれしかったー。 -大崎 美代子さんは。 -沢田 ラジオ放送で、遺品を(学校に)取りに来てくださいと言われました。角が半分焼けた木口(きぐち)(取っ手が木製)の袋です。 身分証明書や血液型を書いた紙が入っていた。 -三宅 おばあちゃんの手作りだったんですよ。 袋の写真を見て、大崎さんは「かわいらしい」と声を上げた。沢田さんは体験記「子等よ」を差し出した。娘二人が並んだ写真がテープで張り付けてある。 -大崎 まだ子どもさんですね。なのに大人顔負けの作業をして…。 -三宅 (二人を)捜して歩くとき、手を合わせて遺体をまたいだと、おばあちゃんは話していたでしょう。 -沢田 はあ死んどるのに、「これはうちの息子です。助けて」という人もおったですが、みな自分の身内のことで精いっぱいでしょう。人には構うとれん。そりゃあ鬼よ。人間の本性というか。歩こうにもまたがにゃあ歩かれんの。 -大崎 当時の暮らしぶりを聞きたいんですけど、千代子さんは結婚することに不安はなかったんですか。 -沢田 その時代の子どもは親を信頼しとったんじゃないですか。長女(千代子さん)も二女(美代子さんも)も、京都の方に婚約者がおりました。うちの借家に住んどられた人の息子さん二人です。「無礼なことと思うが、うちの二男を差しあげるから、長女を嫁にいただきたい」と。そういう約束が通る時代じゃったです。 -大崎 手記は静馬さんとお二人で書かれたんですね。 -沢田 主人が「覚えているうちに書き残しておこう」って。私はそれを補う程度にちょっとだけ書きました。 手記に沢田さんはこう記している。「せめて、今頃(いまごろ)まで生きていてくれたら、少しは幸せにしてやれたろうに、勝つまでは勝つまでは、だけで、すまなかった。許しておくれ。(中略)お父さんも、お母さんも、すぐ往(い)きます」 -大崎 私は被爆体験記の朗読ボランティアになりました。自分たちが伝えることで、被爆者の方を傷つけることになったら、いやだなあと思う。(被爆者とは)痛みが違うので、伝えられるかに不安もあって。 -沢田 ええ仕事をしておいでる。(傷つけることには)なりゃあせんよ。原爆はいけん。恐ろしいものじゃ。まことじゃのうと思うたら、知らせることはええこと。 -大崎 イチヨさんの手記を朗読する機会があるかもしれません。 -沢田 恥ずかしいよ。 -三宅 おばあちゃんは(原爆投下前に)長男と三女も亡くしたんです。四人生んで一人も残ってないんです。 沈黙が漂った。 -沢田 (娘)二人を力に生きてきた。その子らも原爆で取られたでしょう。死にたいという心が起きて。私は息をつないでいるだけ。夜になると涙が出る。主人は「死ぬるのはいつでも死ねる」と言うてね。 -大崎 二人一緒に生きていこうという気持ちが静馬さんにあったんですね。 -沢田 そうよ、主人のおかげで今がある。 |

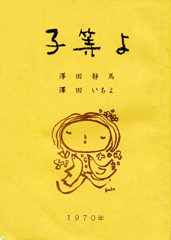

薄れつつある沢田さん(右)の記憶を聞き出す大崎さん(左)。三宅さん(中)がサポートする(撮影・福井宏史)  千代子さんと美代子さんの遺影。 写真の年齢はいずれも数え年  沢田さん夫妻が1970年に発行した体験記 「子等よ」  美代子さんの遺品となった手提げ袋。 沢田さんが縫った。 右上の部分が焼け焦げている

|

|

| 語り終えて |

沢田さん 恐ろしさ 大勢に知らせて 娘たちは、お国のために死んでいきました。今回話したのは、二人と私たち夫婦の人生の一部です。いっぱいあるので、一回や二回話したくらいじゃあ、伝わり切りゃあしません。それでも、聞いてくれたことはうれしいですよ。 原爆は生き地獄。体験してみにゃあ分からんと思いますが、ひどいことをしたって広めてほしい。恐ろしかったことを大勢に知らしてあげにゃあ。もう二、三年早う来てくだすったらよかったです。だいぶ物を忘れてしまいました…。 |

三宅さん 朗読活動に生かしてほしい 大崎さんからお礼のお手紙をいただきました。「おばあちゃんの話を理解してくださった」と思う半面、「やっぱり、肌で感じるのは難しいかなあ」とも感じました。 おばあちゃんは原水爆禁止運動に熱心に参加し、営んでいた下宿の大学生にも体験をよく聞かせていました。病床に伏した今、その機会は限られています。大崎さん、感じたことの一部分でもいいから、朗読活動に生かしてくださいね。 |

| 聞き終えて |

|

大崎さん 心の痛み 入り込んだ 沢田さんの話を聞き、累々たる死体と負傷者のすき間に足の踏み場を見つけながら、娘たちを助けようと前へ進む母親の姿が見えたように思いました。心の痛みが、ジワーっと私の中へ入り込んだように感じました。 沢田さんの体験記も読みました。被爆者の孤独と悲しみ、戦争のむごさがつづられていました。次の世代に共感してもらえるよう、胸に迫る痛みがわずかでも残るよう、そんな朗読を目指します。 |

|

●担当記者から ボランティア活躍願う 沢田さんは、夫妻で記した体験記の締めくくりに、こんな詩を詠んでいる。「幾夜さみしさにもだえ泣き 呼べど叫べど帰り来ぬ…」。子を亡くした母の心情はいかばかりか。 原爆の犠牲となった動員学徒の親たちで、沢田さんのような健在者は少なくなった。だからこその朗読なのだろう。追悼祈念館が昨年試行した体験記の朗読会でも、母親の手記が読まれていた。情感こもった語り口が今も耳に残る。大崎さんたちの活躍を願う。(桜井邦彦、門脇正樹) |