|

|

|

|

| グラウンド・ゼロ |

父の店も遊び場も友の家も…ペチャンコになってしもうて

広島工業大大学院一年西鶴英之さん(22)と二年柴田雄一郎さん(23)は、

被爆者の森冨茂雄さん(75)を広島市西区の自宅に訪ねた。

西鶴さんはコンピューターグラフィックス(CG)で原爆投下前の爆心地を復元する

「ヒロシマ・グラウンド・ゼロ」プロジェクトのメンバー。

その参考にと学生二人は、当時の町の様子や暮らしぶりを尋ねた。

家族を奪った原爆について聞いた。

|

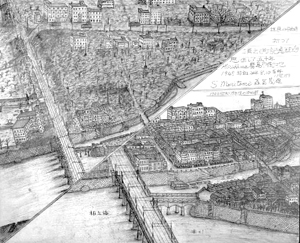

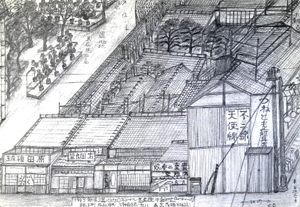

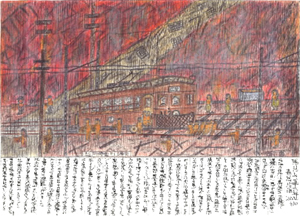

森冨さんは南観音町(西区)にあった市立造船工業学校(現広島市商高)三年生だった。己斐(西区)の三菱分工場に動員されていた。 -森冨 分工場は機械の疎開先で、あの日の朝も旋盤などの到着を待っていた。その瞬間、フラッシュ(のような光)と同時に天窓が閉じた。爆風の勢いじゃったんだろう。けがはしたが、やけどはなかった。機械のすき間からはい出し、自宅に向かって歩いたんです。火の勢いがすごかったのをよく覚えている。天満町(西区)辺りで泥のような真っ黒い雨が降りだした。一気に冷えた。家が燃える火で服を乾かした。路面電車の中には、背中をひっつけて寒さをしのぐ人がおった。めくれた皮膚を引きずりながら歩く人もたくさんおった。 途中、寺の下敷きになった幼児を助け出したりもしたという。その日は相生橋を渡って爆心地に近づいたものの、結局は安佐北区の知人宅に向かった。 -西鶴 家までたどりつけなかったのですね。 -森冨 遠くから一帯の火の手を見たとき、もう駄目じゃなあと感づいた。まるでゆでた卵のように体が膨らんだ人や、丸焦げの子どもたち…。あんな悲惨な状態を口に出したら、それだけで涙が出てしまう。二人のわが子にもこれまで話していないんです。 森冨さんは一九四二年の家族写真を取り出した。視線を落とす。原爆投下時、自宅は鳥屋町(現・大手町二丁目)にあった。 -森冨 父と弟二人、祖母、いとこの合わせて五人を亡くした。終戦後、家の焼け跡でやっと骨を見つけたが、どれが誰のかは分からんかった。弟のうち一人は建物疎開に出ていて、今も行方が分からない。川に飛び込み、どっかに流れて行ったのかもしれんです。その弟の分も骨を等分して墓に入れた。 -西鶴 爆心地辺りの様子はどうでしたか。 -森冨 新型爆弾と発表されたが、当時は爆心地かどうかも分からんかったです。投下の翌日から三日間歩いたとき、知り合いといえば友だちの姉さんに会っただけ。あの辺りは、何とも言えないにおいがした。破裂した水道管の水でのどを潤した。放射能を浴びているとは知らずに。 -西鶴 絵はいつごろから描き始めたんですか。 -森冨 十五年ほど前だったか。体験記を出すという知人に頼まれて描いた。絵にしたほうが説明しやすいと思ったんです。描いてみると、これで子どもらに伝えたい思いも出てきた。 -西鶴 描きながら当時を思い出すのですね。 -森冨 これまで四十枚ほど描いた。弟のようにかわいがっていた近所の子も亡くなった。防空壕(ごう)で死んだ知人も見た。 被爆直後の話に戻ると、森冨さんの言葉は詰まりがちになる。 -柴田 原爆の前の絵が多いですね。 -森冨 うどん屋の団子がおいしかった。(百貨店の)福屋に家族で行ってハヤシライスを食べたこともあった。そんなことを思い出して描いていると、楽しくなるし、気も休まるんです。父は細工町の「常友寝具店」で商売をしていた。人から店を引き継いでね。細工町や猿楽町は小さいころの遊び場だった。屋根の上にもよく上がったもんです。 -西鶴 どんな遊びをしていたのですか。 -森冨 島病院の庭でラムネッチンをして遊んだとき、ビー玉がサルの小屋に入ってね。取ろうとして中に入ると一匹が逃げて。捕まえるのに大ごとじゃった。しかられたもんです。寺に墓があり、その近くの「幽霊小路」では肝試しや陣取り合戦もやった。夏は満潮のときを狙って、相生橋の欄干から(元安)川に飛び込んだ。 ムネッチンは、ビー玉をはじいて穴に入れる遊び。思い出話が次々と飛び出す。 -西鶴 細工町の辺りは商売している家が多かったんですか。 -森冨 医者が四軒、寺が二軒、郵便局、氷屋に建具屋…。イワシ売りが来たり、小太鼓をたたいて売り歩くパン屋さんもいた。溶いたメリケン粉にコブや天かす、ネギを入れて焼く一銭洋食もよう食べた。 学生たちはノートを取りながら質問をぶつけていく。 -西鶴 小遣いはいくらだったんですか。 -森冨 一日五銭じゃった。商売していたので、友だちよりは多かったと思う。学校から帰ったら、二重焼きや相撲取りのブロマイドなんかをよう買いよりました。 -柴田 友だちの家も絵に描いたのでしょう。 -森冨 同級生の家もある。だが、ペチャンコになってしもうて。 -西鶴 一瞬で消えたのですね。 -森冨 大事なものが入っていた蔵はペチャンコになった。後に、茶わんを出そうとしていたら、ジープ(小型四輪駆動車)で進駐軍がやってきたこともあった。焼けた瓦の下に財布を隠し、茶わんやコップを差し出したら喜んで持ち帰って行った。 -西鶴 被爆した後はどう生きたのですか。 -森冨 明治大に進み野球部に入ったが、一年で肺を患い退部した。三年で大学は中退して広島に戻った。繊維の卸会社を昭和五十九年に辞め、贈答・進物業を平成七年までやっていた。 -西鶴 当時の友人と会うと、どんなことが話題になりますか。 -森冨 昔の広島弁よ。例えば「いびせえのう」(怖い)は肝試しのときによう言うたです。ラムネッチンも話になる。楽しいことばっかり。ガンモン(黒いつめの川エビ)を川で捕るのも楽しみじゃった。 森冨さんの顔に笑みが戻った。 -西鶴 原爆や戦争について絵で伝えたい思いは何ですか。 -森冨 原爆を売り物にしてはいけないと思う。東京大空襲、身近には呉や福山でも空襲があって、同じように身内を失った人は多い。戦争は家族をなくす。親やきょうだいと仲良く暮らせる世の中が何よりも大切とつくづく思う。昔は近所付き合いも深く、地域のなかにも結束があった。それは本当に、よかった。 -柴田 僕らが七十歳になって今の町並みを描けと言われても難しい。そこに根付いて暮らしていたからこそ思い出せるんですね。 -西鶴 今は当時のような付き合いはできない。でも、隣近所の助け合いの気持ちがもっと広がれば、いい町になるんでしょうね。 |

|

|

| 語り終えて |

森冨さん 消えた町の姿 伝えたかった 閃光(せんこう)とともに消えた町にも、人の営みがあった。伝えたいことは、つらい記憶ばかりではない。年齢を重ねるにつれ、その気持ちが一層強まった。口べたな私でも、絵でなら伝えられる。上手ではないので簡単に直せる鉛筆画にした。定規を使って線を引いたりして、丁寧に描くことを心がけた。 学生の二人は、CGを通じて町並みを知っていたので、表現しづらい部分もくみ取ってくれた。被爆体験より、少年時代の思い出や町の息づかいに話の流れが向いたが、よく理解し、興味を持って聞き返してくれた。うれしかった。 元安川の向こうにできた平和記念公園にも、かつては駄菓子や一銭洋食屋が続く町があった。そのことを知る若者は少ない。私の記憶を知った二人が、別の誰かに語り継いでくれると心強い。 |

| 聞き終えて |

西鶴さん 「投下前」を話す表情 印象的 原爆が投下される前の細工町で過ごした記憶を生き生きと話す森冨さんの表情が、何より印象的だった。思い出深い町だからこそ、数十年たった今も細かく描写できるのだろう。それを一瞬で吹き飛ばした原爆に強い憤りを感じる。 生存者である森冨さんの絵からは、被爆の実態よりもむしろ、そこに息づいていた人情や、隣近所の結束を感じ取った。その思いをくみ、できる限り忠実に「記憶の町」をCGで復元したい。見る人には、ぬくもりも伝えたい。 柴田さん 町への思い入れ 絵に感じる 多くの被爆者から「あの日」のつらい記憶を聞いてきたけれど、投下以前の記憶を笑顔で振り返ったのは、森冨さんが初めてだった。鉛筆画には、よその家の中を通って学校に通ったり、屋根づたいに移動して遊んだ幼いころの楽しい暮らしぶりが再現されていた。 だからこそ、一瞬のうちに消えた細工町に対する思い入れを感じた。建物だけでなく、生活までもが一瞬でなくなったことを、強く印象付けられた。消えた町をとどめた森冨さんの絵には、大きな意味がある。 |