グレーゾーン 低線量被曝の影響 第6部 フクシマ再考 <下> 動植物の異変

16年9月26日

東京電力福島第1原発事故で被災したのは、人間だけではない。広大な森林や河川にすむ野生の動植物も、原発から放出された放射性物質にさらされた。当然ながら避難指示などないまま、放射線量の高い地域から比較的低い地域まで、5年半にわたり生息域に存在する。被曝(ひばく)の影響の有無を巡り、研究者たちがフィールドを歩きながら模索を続けている。物言わぬ自然界の姿から、人間に投げ掛けられた課題を探る。(金崎由美、馬場洋太)

福島県に生息するニホンザルは、世界で初めて原発事故に遭った野生の霊長類でもある。人間に最も近い生き物に、何らかの影響が出ているのだろうか。

「面積当たりの細胞数が増加し、サイズも一つ一つが小さくなっているものが多い。ただ、がんという状態ではない」。日本獣医生命科学大(東京都武蔵野市)の羽山伸一教授(野生動物学)が赤く染色した甲状腺の顕微鏡写真を例示してくれた。

農作物被害に頭を悩ませる福島市に協力し、原発事故前の2008年からサルの駆除方針を助言している。死骸は引き取って解剖し、妊娠率や健康状況の調査などに生かしてきた。

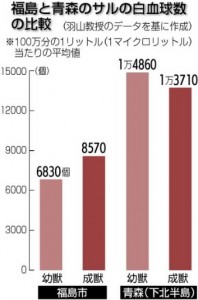

事故の1カ月後からは、被曝の影響についても共同研究している。12年4月から1年間の捕獲分を、被曝していない青森県下北半島のサルと比較。気になる兆候が見えてきた。血液中の白血球や赤血球、ヘモグロビンの数が、福島のサルは低い傾向にあったのだ。

血液1マイクロリットル当たりの白血球の数を見ると、下北半島は子ザルが平均で1万4860個、成獣が1万3710個。福島市はそれぞれ6830個、8570個だった。特に福島市の2歳以下の子ザルの81%は、下北半島の下限値よりさらに低かった。

筋肉にたまった放射性セシウムの濃度も、下北半島のサルは低過ぎて検出不可能だったのに対し、福島市のサルは1キロ当たり78~1778ベクレルだった。濃度が高いほど白血球の減少も顕著である、との傾向が特に子ザルでみられた。面積当たりの細胞の数が増えて一つ一つのサイズが小さくなった甲状腺を持つサルも、下北半島より多かった。

福島市は福島第1原発から70キロ離れていることを考えれば、一瞬耳を疑う。だが、人間と全く違い、野生生物は最大限に被曝する環境にある。裸のまま24時間365日、除染していない屋外で暮らし、そこで採れる餌だけ食べる。厳しい冬は、放射性セシウムが特に吸着しやすい樹皮を剝いで飢えをしのぐ。

研究には課題もある。慎重に駆除されたサルを引き取っているため、調査できるサルは多くて年100頭程度という。大量のマウスを使える動物実験や、10万人規模で始まった広島と長崎の原爆被爆者のような大掛かりな調査は不可能だ。野生生物の被曝線量の正確な把握も至難の業である。

国内外の研究者から「健康影響が出る被曝線量とは考えられない」「調査対象の頭数が少な過ぎる」などの批判が寄せられた。それでも、羽山さんは問い掛ける。「現場で実際に起こっている変化を、『その程度の被曝線量ではありえない』と片付けていいのか」

今年は、原発事故の年に生まれたサルが初めて妊娠、出産し始める。食べ物などを通して放射性物質を毎日取り込む母から生まれたサルに、事故前と比べた妊娠率の変化はないか。生まれる子ザルと、さらに後の世代への影響も調べ続けるという。「因果関係が不明、とされた時点で幕引きされ、被害は忘れ去られていく。研究者が淡々とデータを記録し、後世に残すことが事故の教訓を得ることに役立つ」と信じている。

幹になるはずの芽が欠損

環境省が8月にまとめた野生動植物の放射線影響に関する調査報告書で、「形態変化が認められた」と唯一記されたモミの木。この調査に協力し、元データを提供した放射線医学総合研究所(放医研、千葉市)でさらに研究が進んでいる。

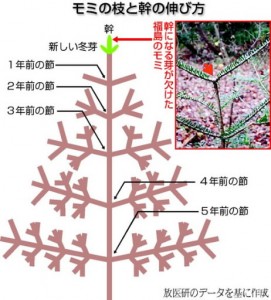

針葉樹は、放射線に特に敏感であることが知られており、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(1986年)でも形態変化が多く見られた。冬になると、幹として先端から垂直に伸びる芽と、横に伸びて枝となる芽を出すモミの場合は、強い放射線に当たるなどすれば、枝になる芽の方がよく伸びていくことがある。

放医研は2015年1月、福島第1原発から20キロ以内で空気中の放射線量が特に高い大熊町と浪江町の計3カ所と、比較対象の1カ所を試験区に選び、それぞれ100~200本のモミの幼木の状態を調べた。

すると、空間線量が高いほど幹になる芽が欠けているモミが多く、特に事故翌年の12年と13年に冬芽が出た部分で顕著だった。事故から4年近くたっても1時間当たりの空間線量が33・9マイクロシーベルトあった試験区では、128本中125本に達していた。

「放射線が一因となっている可能性を示唆している」と、調査を担当する渡辺嘉人主任研究員。ただ、「形態変化は、ほかの原因でも起こる。それだけで断定はできない」。幹になる芽が欠け、先端がY字状になるという形態変化も、特徴的なのだという。

今は、一定の条件で放射線を浴びせたら、やはり幹の先端の芽が欠けるかどうかを再現実験する段階に入っている。

そのために今年、光や温度を管理して屋外に似た環境で植物を育てる設備を新たに導入した。全く同じ条件で育てたモミの苗を比べ、放射線を当てる場合と当てない場合の違いの有無や、線量による変化を確かめていく。「科学的な実証、という自分たちの役割を通して市民の安心、安全のために貢献したい」と渡辺さんは話す。

環境省調査報告書

原発事故を受け、国内の大学や研究機関の専門家を中心に野生動植物の影響を探るさまざまな研究が進んでいる。小型のチョウであるヤマトシジミやヤマメなどに、放射線と関連する可能性のある異常が見つかっていると報告されている。

政府も環境省が8月末、「野生動植物への放射線影響に関する調査結果」をまとめて公表した。対象は、主に原発から20キロ以内の地域で2015年度までに採取できた80種類の動植物。うち、線量の高い地域に生えるモミの木だけに「外部形態の変化が確認された」とした。ただ、放射線との因果関係は「明らかとなっていない」としている。

80種類のうち、採取、調査した哺乳類はいずれも小型で、4種類のネズミと、モグラの仲間のヒミズ、ノウサギの計6種類しかない。環境省自然環境局によると「国際放射線防護委員会(ICRP)が定める12種類の『標準動植物』に入っていない」という理由で、日本固有種のニホンザルは継続的調査の対象外になっている。

山あいに田畑が広がる福島県飯舘村の前田地区。東京大の鈴木譲名誉教授が、同大水産実験所(浜松市)のトラックでため池に到着した。荷台に積んだいけすから体長20センチほどの若ゴイ40匹が池に移されると、元からすむ「先輩」コイと一緒に泳ぎだした。

コイの放流は、福島第1原発事故による被曝(ひばく)の影響を調べる研究の一環。池底5センチまでの泥も採取した。「2年前に測った前回は、乾燥させた泥1キロ当たりの放射性セシウムが1万2千ベクレル。今回はどうか」。国の基準では、8千ベクレル以上なら「指定廃棄物」とされるレベルだ。

池の所有者は住民の長谷川光男さん(70)。鈴木さんに協力、使用を快諾している。「昔は子ども会でつかみ取りし、芋煮会でコイ料理をごちそうした」と話す。「泥だけ食べるのはかわいそうだから。こっちの方がうまいだろう」と餌をまいた。

鈴木さんは、トラフグの免疫機能の解明や詳細なゲノム地図の完成といった業績を上げてきた。原発事故に衝撃を受け、「研究者としての責務」を模索する中でコイに着目した。川と違い、池や沼は放射性セシウムがたまる泥が流出しづらい上、コイは餌とともにその泥を取り込むからだ。遺伝子解析を九州大の研究者に託し、「古巣」の水産実験所の協力も得ながら、2013年の退職後から第二の研究人生として試行錯誤を続ける。

13、14年に飯舘村や南相馬市など福島県内の6カ所と、比較対象に選んだ栃木県内の1カ所でコイを釣り上げた。13年に捕まえた福島のコイに白血球の減少を観察。炎症の修復や免疫をつかさどるマクロファージの塊の異常増殖も肝臓や脾臓(ひぞう)にあった。だが14年になると、栃木のコイでもわずかにマクロファージの増殖を確認、差が見えにくくなった。

今年は研究の精度を上げようと、別の場所で1年間養殖したコイを計250匹放流した。同じ条件で育てたコイに何らかの差異が生じてくるかを探るためだ。比較対象の池も増やした。

「事故前に生まれた大きなコイよりも若いコイの方が、健康影響があれば見分けやすい可能性がある」という。福島第1原発から至近の大熊町の池で、事故後に生まれたコイを入手し解剖した際、高濃度の放射性セシウムと肝細胞の著しい異常に驚いた。それもヒントになった。

長谷川さんの池がある飯舘村では、一部を除き来年3月に全村避難が解除される。先立つ7月から住民の長期宿泊が可能になった。「政府が住民の帰還政策を推し進めるならば、そこにすむ生き物の状態を知るべきだし、それは当然のこと」と鈴木さん。放流したコイは来年釣り上げる予定だ。

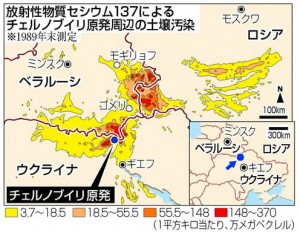

米教授、チェルノに続き定点観測

1986年の旧ソ連のチェルノブイリ原発事故では、原子炉の爆発と火災により大量の放射性物質が飛び散り、生態学や生物遺伝学などさまざまな分野から動植物への影響が報告されている。比較すると規模は小さいが、福島第1原発事故でも放射性物質が広がった。米サウスカロライナ大のティモシー・ムソー教授(生物学)は、両方の現場を歩く一人だ。

ウクライナやベラルーシで事故の14年後から定点観測を続け、被災地の鳥に白内障が多いことなどを報告している。福島県では、事故4カ月後の2011年7月に高線量の地域に入って以来約20回、米国との往復を重ねる。

中部大(愛知県)やパリ第11大(フランス)との共同研究である。住民の協力も頼りだ。川俣町山木屋地区にある大内秀一さん宅の納屋が野外活動の拠点。飯舘村や浪江町など45カ所の山林や道路脇に自動撮影ができるカメラを設置し、空間線量の差による動物の数や行動の変化を見ている。昆虫や鳥類の捕獲、観察も精力的に行う。

「世代交代しながら、遺伝的影響が累積して受け継がれるのか。放射線被曝という環境に新たに適応する場合もある」。生態系と生物多様性、という面からも低線量被曝の問題を捉えるべきだと説く。

現時点では、チェルノブイリとの違いも共通点も見えているという。

事故の翌年、福島第1原発から20キロ圏内と周辺のツバメのひなを調査した。巣は高濃度に汚染されていたが、DNAの損傷は確認されなかった。論文にまとめ、猛毒のストロンチウムやアメリシウムが飛散したチェルノブイリとの違いを考察した。

鳥のくちばしの周りや頭の毛が白くなる現象を調べると、デンマークでは千羽当たり8・9羽だったのが、チェルノブイリでは66・5羽だったという。「福島でも多い」と話す。それ自体が放射線によるダメージではなく、健康影響の「指標」とみる。

福島の事故に関連し、さまざまな屋外調査の報告が蓄積され始めている。一方で、国際機関の報告書との食い違いも少なくない。

福島の事故を受けて国連科学委員会がまとめた13年報告書は、「生物への放射線影響の可能性は地理的にも限られる」などとした。チェルノブイリ原発事故に関する国際原子力機関(IAEA)の06年報告書も、特に汚染された立ち入り禁止地域では「野生動植物が繁栄し、プラスの影響を及ぼしてきている」と記した。

ムソーさんは「原発事故を過小評価している」と反発。「被曝の影響によるもの、よらないものを科学的に実証し、それに忠実であるべきだ」と主張する。

内部被曝 動物から探る意義大きい

東北大の福本名誉教授に聞く

人間以外の生物から放射線の影響を探る意義と課題は何か―。福島第1原発事故で被災した家畜や野生動物の被曝線量評価を進めるため、複数の大学による共同事業を率いてきた東北大の福本学名誉教授(放射線病理学)に聞いた。

もともと傷痍(しょうい)軍人によく投与された血管造影剤「トロトラスト」による長期的な内部被曝と、肝内胆管がんの関係を病理試料の遺伝子解析から研究していた。原発事故1カ月後に20キロ圏内が原則立ち入り禁止になり、残された家畜を殺処分するよう政府から福島県に指示が出たことが、動物の線量評価に関わる発端となった。

処分対象は、牛だけで3400頭とされる。痛ましい犠牲を無駄にせず、内部被曝した動物のデータを後世に残せば、人間の健康影響を科学的に解明する財産になると考えた。家畜の血液や内臓などに加え、やはり20キロ圏内で駆除されたニホンザルの骨髄なども保存し、分析している。

成果として、親牛より子牛の方が放射性セシウムを体に蓄積しやすいことや、被曝から1年以内では雄牛の精巣や睾丸(こうがん)に影響が認められなかったことなどが論文発表されている。

多くの人は、もっぱら1時間当たりの空間線量がどのぐらいかを気にする。外部被曝線量の目安にはなっても、体内に取り込まれた放射性物質の濃度を反映しているわけではない。

一瞬で放射線を浴びた被爆者の追跡調査と比べ、低線量の放射線を、特に長時間にわたり内部被曝した場合の研究は進んでいない。どんな放射性物質がどの臓器に集まりやすく、どんな健康影響につながり得るのか。不幸な事故を通して、解剖できる動物から探る意義は大きい。

全国的な問題だが、国から大学への運営費交付金や人員削減が進み、研究の継続性が極端に心もとなくなっている。私自身、今春退職したが、後任の研究者がいない。事故が起きた5年前とは研究環境が様変わりした。被爆者調査では数十年を費やして明らかになったこともある。この分野は、特に息の長い研究が不可欠ではないか。

(2016年9月24日朝刊掲載)

物言わぬ自然も被害者

裸で365日 除染されぬ屋外に暮らす

ニホンザルの足取り 記録

福島県に生息するニホンザルは、世界で初めて原発事故に遭った野生の霊長類でもある。人間に最も近い生き物に、何らかの影響が出ているのだろうか。

「面積当たりの細胞数が増加し、サイズも一つ一つが小さくなっているものが多い。ただ、がんという状態ではない」。日本獣医生命科学大(東京都武蔵野市)の羽山伸一教授(野生動物学)が赤く染色した甲状腺の顕微鏡写真を例示してくれた。

農作物被害に頭を悩ませる福島市に協力し、原発事故前の2008年からサルの駆除方針を助言している。死骸は引き取って解剖し、妊娠率や健康状況の調査などに生かしてきた。

事故の1カ月後からは、被曝の影響についても共同研究している。12年4月から1年間の捕獲分を、被曝していない青森県下北半島のサルと比較。気になる兆候が見えてきた。血液中の白血球や赤血球、ヘモグロビンの数が、福島のサルは低い傾向にあったのだ。

血液1マイクロリットル当たりの白血球の数を見ると、下北半島は子ザルが平均で1万4860個、成獣が1万3710個。福島市はそれぞれ6830個、8570個だった。特に福島市の2歳以下の子ザルの81%は、下北半島の下限値よりさらに低かった。

筋肉にたまった放射性セシウムの濃度も、下北半島のサルは低過ぎて検出不可能だったのに対し、福島市のサルは1キロ当たり78~1778ベクレルだった。濃度が高いほど白血球の減少も顕著である、との傾向が特に子ザルでみられた。面積当たりの細胞の数が増えて一つ一つのサイズが小さくなった甲状腺を持つサルも、下北半島より多かった。

福島市は福島第1原発から70キロ離れていることを考えれば、一瞬耳を疑う。だが、人間と全く違い、野生生物は最大限に被曝する環境にある。裸のまま24時間365日、除染していない屋外で暮らし、そこで採れる餌だけ食べる。厳しい冬は、放射性セシウムが特に吸着しやすい樹皮を剝いで飢えをしのぐ。

研究には課題もある。慎重に駆除されたサルを引き取っているため、調査できるサルは多くて年100頭程度という。大量のマウスを使える動物実験や、10万人規模で始まった広島と長崎の原爆被爆者のような大掛かりな調査は不可能だ。野生生物の被曝線量の正確な把握も至難の業である。

国内外の研究者から「健康影響が出る被曝線量とは考えられない」「調査対象の頭数が少な過ぎる」などの批判が寄せられた。それでも、羽山さんは問い掛ける。「現場で実際に起こっている変化を、『その程度の被曝線量ではありえない』と片付けていいのか」

今年は、原発事故の年に生まれたサルが初めて妊娠、出産し始める。食べ物などを通して放射性物質を毎日取り込む母から生まれたサルに、事故前と比べた妊娠率の変化はないか。生まれる子ザルと、さらに後の世代への影響も調べ続けるという。「因果関係が不明、とされた時点で幕引きされ、被害は忘れ去られていく。研究者が淡々とデータを記録し、後世に残すことが事故の教訓を得ることに役立つ」と信じている。

モミの木 形態変化

放医研で研究進む

幹になるはずの芽が欠損

環境省が8月にまとめた野生動植物の放射線影響に関する調査報告書で、「形態変化が認められた」と唯一記されたモミの木。この調査に協力し、元データを提供した放射線医学総合研究所(放医研、千葉市)でさらに研究が進んでいる。

針葉樹は、放射線に特に敏感であることが知られており、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(1986年)でも形態変化が多く見られた。冬になると、幹として先端から垂直に伸びる芽と、横に伸びて枝となる芽を出すモミの場合は、強い放射線に当たるなどすれば、枝になる芽の方がよく伸びていくことがある。

放医研は2015年1月、福島第1原発から20キロ以内で空気中の放射線量が特に高い大熊町と浪江町の計3カ所と、比較対象の1カ所を試験区に選び、それぞれ100~200本のモミの幼木の状態を調べた。

すると、空間線量が高いほど幹になる芽が欠けているモミが多く、特に事故翌年の12年と13年に冬芽が出た部分で顕著だった。事故から4年近くたっても1時間当たりの空間線量が33・9マイクロシーベルトあった試験区では、128本中125本に達していた。

「放射線が一因となっている可能性を示唆している」と、調査を担当する渡辺嘉人主任研究員。ただ、「形態変化は、ほかの原因でも起こる。それだけで断定はできない」。幹になる芽が欠け、先端がY字状になるという形態変化も、特徴的なのだという。

今は、一定の条件で放射線を浴びせたら、やはり幹の先端の芽が欠けるかどうかを再現実験する段階に入っている。

そのために今年、光や温度を管理して屋外に似た環境で植物を育てる設備を新たに導入した。全く同じ条件で育てたモミの苗を比べ、放射線を当てる場合と当てない場合の違いの有無や、線量による変化を確かめていく。「科学的な実証、という自分たちの役割を通して市民の安心、安全のために貢献したい」と渡辺さんは話す。

動植物の80種類中「変化」はモミだけ

環境省調査報告書

原発事故を受け、国内の大学や研究機関の専門家を中心に野生動植物の影響を探るさまざまな研究が進んでいる。小型のチョウであるヤマトシジミやヤマメなどに、放射線と関連する可能性のある異常が見つかっていると報告されている。

政府も環境省が8月末、「野生動植物への放射線影響に関する調査結果」をまとめて公表した。対象は、主に原発から20キロ以内の地域で2015年度までに採取できた80種類の動植物。うち、線量の高い地域に生えるモミの木だけに「外部形態の変化が確認された」とした。ただ、放射線との因果関係は「明らかとなっていない」としている。

80種類のうち、採取、調査した哺乳類はいずれも小型で、4種類のネズミと、モグラの仲間のヒミズ、ノウサギの計6種類しかない。環境省自然環境局によると「国際放射線防護委員会(ICRP)が定める12種類の『標準動植物』に入っていない」という理由で、日本固有種のニホンザルは継続的調査の対象外になっている。

解明は「研究者の責務」

原発事故に衝撃 第二の人生踏み出す

手探りを重ねコイ再現実験

山あいに田畑が広がる福島県飯舘村の前田地区。東京大の鈴木譲名誉教授が、同大水産実験所(浜松市)のトラックでため池に到着した。荷台に積んだいけすから体長20センチほどの若ゴイ40匹が池に移されると、元からすむ「先輩」コイと一緒に泳ぎだした。

コイの放流は、福島第1原発事故による被曝(ひばく)の影響を調べる研究の一環。池底5センチまでの泥も採取した。「2年前に測った前回は、乾燥させた泥1キロ当たりの放射性セシウムが1万2千ベクレル。今回はどうか」。国の基準では、8千ベクレル以上なら「指定廃棄物」とされるレベルだ。

池の所有者は住民の長谷川光男さん(70)。鈴木さんに協力、使用を快諾している。「昔は子ども会でつかみ取りし、芋煮会でコイ料理をごちそうした」と話す。「泥だけ食べるのはかわいそうだから。こっちの方がうまいだろう」と餌をまいた。

鈴木さんは、トラフグの免疫機能の解明や詳細なゲノム地図の完成といった業績を上げてきた。原発事故に衝撃を受け、「研究者としての責務」を模索する中でコイに着目した。川と違い、池や沼は放射性セシウムがたまる泥が流出しづらい上、コイは餌とともにその泥を取り込むからだ。遺伝子解析を九州大の研究者に託し、「古巣」の水産実験所の協力も得ながら、2013年の退職後から第二の研究人生として試行錯誤を続ける。

13、14年に飯舘村や南相馬市など福島県内の6カ所と、比較対象に選んだ栃木県内の1カ所でコイを釣り上げた。13年に捕まえた福島のコイに白血球の減少を観察。炎症の修復や免疫をつかさどるマクロファージの塊の異常増殖も肝臓や脾臓(ひぞう)にあった。だが14年になると、栃木のコイでもわずかにマクロファージの増殖を確認、差が見えにくくなった。

今年は研究の精度を上げようと、別の場所で1年間養殖したコイを計250匹放流した。同じ条件で育てたコイに何らかの差異が生じてくるかを探るためだ。比較対象の池も増やした。

「事故前に生まれた大きなコイよりも若いコイの方が、健康影響があれば見分けやすい可能性がある」という。福島第1原発から至近の大熊町の池で、事故後に生まれたコイを入手し解剖した際、高濃度の放射性セシウムと肝細胞の著しい異常に驚いた。それもヒントになった。

長谷川さんの池がある飯舘村では、一部を除き来年3月に全村避難が解除される。先立つ7月から住民の長期宿泊が可能になった。「政府が住民の帰還政策を推し進めるならば、そこにすむ生き物の状態を知るべきだし、それは当然のこと」と鈴木さん。放流したコイは来年釣り上げる予定だ。

生態系の変化 軽視できない

米教授、チェルノに続き定点観測

1986年の旧ソ連のチェルノブイリ原発事故では、原子炉の爆発と火災により大量の放射性物質が飛び散り、生態学や生物遺伝学などさまざまな分野から動植物への影響が報告されている。比較すると規模は小さいが、福島第1原発事故でも放射性物質が広がった。米サウスカロライナ大のティモシー・ムソー教授(生物学)は、両方の現場を歩く一人だ。

ウクライナやベラルーシで事故の14年後から定点観測を続け、被災地の鳥に白内障が多いことなどを報告している。福島県では、事故4カ月後の2011年7月に高線量の地域に入って以来約20回、米国との往復を重ねる。

中部大(愛知県)やパリ第11大(フランス)との共同研究である。住民の協力も頼りだ。川俣町山木屋地区にある大内秀一さん宅の納屋が野外活動の拠点。飯舘村や浪江町など45カ所の山林や道路脇に自動撮影ができるカメラを設置し、空間線量の差による動物の数や行動の変化を見ている。昆虫や鳥類の捕獲、観察も精力的に行う。

「世代交代しながら、遺伝的影響が累積して受け継がれるのか。放射線被曝という環境に新たに適応する場合もある」。生態系と生物多様性、という面からも低線量被曝の問題を捉えるべきだと説く。

現時点では、チェルノブイリとの違いも共通点も見えているという。

事故の翌年、福島第1原発から20キロ圏内と周辺のツバメのひなを調査した。巣は高濃度に汚染されていたが、DNAの損傷は確認されなかった。論文にまとめ、猛毒のストロンチウムやアメリシウムが飛散したチェルノブイリとの違いを考察した。

鳥のくちばしの周りや頭の毛が白くなる現象を調べると、デンマークでは千羽当たり8・9羽だったのが、チェルノブイリでは66・5羽だったという。「福島でも多い」と話す。それ自体が放射線によるダメージではなく、健康影響の「指標」とみる。

福島の事故に関連し、さまざまな屋外調査の報告が蓄積され始めている。一方で、国際機関の報告書との食い違いも少なくない。

福島の事故を受けて国連科学委員会がまとめた13年報告書は、「生物への放射線影響の可能性は地理的にも限られる」などとした。チェルノブイリ原発事故に関する国際原子力機関(IAEA)の06年報告書も、特に汚染された立ち入り禁止地域では「野生動植物が繁栄し、プラスの影響を及ぼしてきている」と記した。

ムソーさんは「原発事故を過小評価している」と反発。「被曝の影響によるもの、よらないものを科学的に実証し、それに忠実であるべきだ」と主張する。

内部被曝 動物から探る意義大きい

東北大の福本名誉教授に聞く

人間以外の生物から放射線の影響を探る意義と課題は何か―。福島第1原発事故で被災した家畜や野生動物の被曝線量評価を進めるため、複数の大学による共同事業を率いてきた東北大の福本学名誉教授(放射線病理学)に聞いた。

もともと傷痍(しょうい)軍人によく投与された血管造影剤「トロトラスト」による長期的な内部被曝と、肝内胆管がんの関係を病理試料の遺伝子解析から研究していた。原発事故1カ月後に20キロ圏内が原則立ち入り禁止になり、残された家畜を殺処分するよう政府から福島県に指示が出たことが、動物の線量評価に関わる発端となった。

処分対象は、牛だけで3400頭とされる。痛ましい犠牲を無駄にせず、内部被曝した動物のデータを後世に残せば、人間の健康影響を科学的に解明する財産になると考えた。家畜の血液や内臓などに加え、やはり20キロ圏内で駆除されたニホンザルの骨髄なども保存し、分析している。

成果として、親牛より子牛の方が放射性セシウムを体に蓄積しやすいことや、被曝から1年以内では雄牛の精巣や睾丸(こうがん)に影響が認められなかったことなどが論文発表されている。

多くの人は、もっぱら1時間当たりの空間線量がどのぐらいかを気にする。外部被曝線量の目安にはなっても、体内に取り込まれた放射性物質の濃度を反映しているわけではない。

一瞬で放射線を浴びた被爆者の追跡調査と比べ、低線量の放射線を、特に長時間にわたり内部被曝した場合の研究は進んでいない。どんな放射性物質がどの臓器に集まりやすく、どんな健康影響につながり得るのか。不幸な事故を通して、解剖できる動物から探る意義は大きい。

全国的な問題だが、国から大学への運営費交付金や人員削減が進み、研究の継続性が極端に心もとなくなっている。私自身、今春退職したが、後任の研究者がいない。事故が起きた5年前とは研究環境が様変わりした。被爆者調査では数十年を費やして明らかになったこともある。この分野は、特に息の長い研究が不可欠ではないか。

(2016年9月24日朝刊掲載)