グレーゾーン 低線量被曝の影響 第2部 フクシマの作業員 <中> 未知の現場

16年4月14日

廃炉へリスクとの闘い

東京電力福島第1原発では、1日平均6千~7千人の原発作業員が廃炉に向けて働いている。事故直後、作業員は常に被曝(ひばく)の危険と背中合わせだった。事故から5年を経て、構内の放射線低減対策は進み、大半のエリアは全面マスクなしでも活動できるようになった。しかし、今後の工程では、最難関となる溶融燃料(燃料デブリ)の取り出しなど世界の誰も経験したことのない作業が待ち受けている。廃炉完了までは30~40年かかるとされる。長期にわたる未知の現場は、作業員の「被曝との闘い」でもある。(藤村潤平、金崎由美)

緊急作業の男性「命の危険感じた。原発で働くのはもう嫌」

放射線低減対策は5年で進展

「約20年間、原発で働いたが、命の危険を感じたのは初めてだった」。元ベテラン作業員の大川一男さん(61)は、東日本大震災から20日余り後の2011年4月、福島第1原発に入り、事故現場の惨状を目の当たりにした一人である。

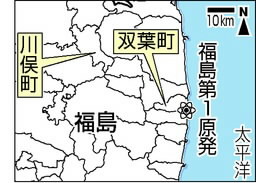

自宅は原発から約3キロの福島県双葉町。元は大工で、下請け会社の作業員として原発の空調設備工事などに携わっていた。5年前の3月、生活は一変した。妻と同県川俣町へ逃れ、さいたま市を経て埼玉県加須市にある閉校した高校の校舎に身を寄せた。所持品は下着数枚と毛布だけだった。

ほどなく、働いていた会社の関係者から「原発事故で人手が必要だ」と声が掛かった。世話になった人の頼みだから、と福島へ向かった。

4号機に隣接する「ラド建屋」内の水蒸気を外に出す装置の取り付け作業だった。原子炉を冷却するために注いだ大量の水をここに流し入れており、高線量の水蒸気となって大量にたまっている。放置すれば水素爆発が起きる―。現場でそう説明された。

目の前に立つ4号機は原子炉建屋の鉄骨がむき出しとなり、無残な姿をさらしていた。「放射線量が高いがれきには近づくな」と言われたものの、ラド建屋の屋根の上にも散乱しており避けようがない。身に着けていた線量計のアラーム音が鳴り続けた。「一刻も早く作業を終えようと、とにかく必死だった」。4月2日から1日2時間、4日間の作業で累積の被曝線量は計16ミリシーベルトに達した。「事故前はせいぜい年2ミリシーベルト。そう考えると、原発事故は恐ろしい」と振り返る。

大川さんは、避難所の校舎で約2年を過ごした後、近くの借り上げ住宅に移った。双葉町の家は帰還困難区域にあり、戻る見通しは立たない。避難を強いられた住民として、そして事故後の緊急作業を経験した者として、「原発で働くのはもう嫌だ」と言い切る。

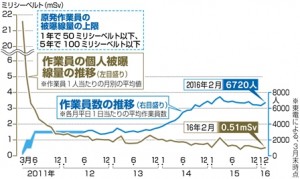

事故から5年。福島第1原発の構内では、放射線の低減対策が進んでいる。汚染された地表をモルタルで舗装する工事は、敷地の約9割に到達。全面マスクや防護服が必要なエリアは1~4号機周辺だけで、全体の約1割にまで縮小した。ことし2月に第1原発で働いた作業員の平均被曝線量は0・51ミリシーベルト。大川さんが働いていた11年4月は4・76ミリシーベルトで、当時の約9分の1になっている。

作業員の被曝が全体的に減ったのは間違いない。ただ、東電が厚生労働省に毎月末に提出する報告書をみると、廃炉に向けた厳しい現実もうかがえる。

3月末に提出された最新の報告では、2月に第1原発で働いた81人が月5ミリシーベルトを超えて被曝。一定数の作業員は、なお高い線量の中で働かざるを得ない。一方で、年50ミリシーベルトかつ5年100ミリシーベルトという法令上の被曝線量限度に守られ、それ以上は働くことができない。線量限度と作業のせめぎ合いは続いている。

廃炉作業は今後、炉心から溶け落ちた燃料デブリの取り出しという核心に近づく。燃料デブリがある格納容器内は、放射線量が高いためロボットによる遠隔作業が多くなるとみられる。元ベテラン作業員の大川さんは「ロボットがいても、人間の手はどうしても必要になる。将来的にも仕事の担い手を確保できるだろうか」と投げ掛ける。

従事者の待遇改善が課題 危険手当に格差・未払いも

福島第1原発の廃炉に向けては、作業員の待遇改善も課題となっている。作業員が受け取るべき割り増し手当(危険手当)を巡り、会社によって格差が発生。30~40年と続く現場での労働力の「枯渇」につながる懸念がある。被曝への不安の声は、埋もれているのが現状だ。

「周りは危険手当を2万円も受け取っていたのに、自分は2千円しかもらっていない」。福島県いわき市の作業員男性(61)は憤る。2次下請けの会社で、構内の舗装工事などをしている。男性がいう「危険手当」とは、東電が工事代金として元請け会社に支払っている「設計上の労務費の割り増し分」だ。

東電は作業員1人当たりの金額設定を明らかにしていないが、「割り増した金額が手元に届くように元請け企業にお願いしている」と説明する。しかし、男性が会社に問いただすと、担当者は「赤字になった別の工事の穴埋めに使った」と答えたという。

いわき市に昨年2月に設立された「フクシマ原発労働者相談センター」でも、危険手当や賃金の格差や未払いの相談が目立つ。秋葉信夫事務局長は「高い報酬を期待して、働きに来る人は多い」と指摘。あてが外れる中で「今は渋々働いているが、東京五輪の効果で首都圏で景気のよい仕事が増えれば、大半の人が流れるのでは」とみる。

同センターにはこのほか、長時間労働や契約のトラブルなどの相談も舞い込む。ただ、被曝の不安に関する相談はこれまで1件しか寄せられていない。

秋葉事務局長は「被曝の問題は本人が体の異常を感じない限り、注意が向きにくい。将来の健康不安よりも、当面の生計が関心事になっている」と分析する。

ただし、東電が定期的に実施している福島第1原発の労働環境に関するアンケートで原発で働く不安を問うと、「被曝による健康への影響」が減少傾向にはあるが、トップを維持。昨年11月に公表された最新の調査でも、「不安を感じる」と37・3%が答え、うち63・3%がその理由に「被曝」を挙げた。

秋葉事務局長は「被曝する仕事を率先してやりたがる人はいない。手当や賃金の問題も含めて、対策を怠れば最後に困るのは東電だ」と強調する。

一方、同じ被曝労働でも、帰還困難区域の家屋などの除染作業では様式が異なる。事業を直轄する国が賃金を直接支払うため、危険手当に相当する「特殊勤務手当」の1万円が日当とは別に満額支給されるという。

溶融燃料の把握急ぐ

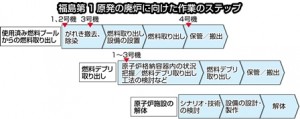

東電が作成した工程表によると、福島第1原発の廃炉作業は現在、使用済み核燃料プールから燃料を取り出す段階に入っている。事故当時に定期検査中だった4号機は、2014年12月に取り出しが完了。1~3号機は取り出しに向けて、原子炉建屋内のがれきの撤去や建屋カバーの解体などが進んでいる。

使用済み燃料の取り出しと並行して進むのが、1~3号機の格納容器内に溶け落ちた溶融燃料(燃料デブリ)の把握だ。状態を知ることが、最難関の燃料デブリ取り出しへの第一歩となる。ロボットの活躍が期待されるが、高線量の格納容器内では放射線で電子部品が故障する可能性が高い。国際廃炉研究開発機構(IRID)が、水圧とばねだけで動くロボットアームを開発中だ。

燃料デブリを取り出す最終のステップについて、東電は開始目標を21年としている。ただ、どの号機からどうやって取り出すか。今はまだ何も決まっていない。

(2016年4月14日朝刊掲載)